|

LE V1 DU BOIS DU COROY |

L’étymologie

du terme « Coroy », vient du latin coryletus qui désigne le coudrier, une espèce d'arbre

fréquente en Picardie ; ce lieu était donc planté de coudriers.

|

|

Il se trouve sur le territoire de Surcamps. Il est de type « Bois Carré » du nom du site repéré pour la première fois par l'aviation alliée le 9 novembre 1943, près de la commune d’Yvrench, dans la Somme, située dans le canton de Crécy en Ponthieu. Le Bois du Coroy est situé en hauteur, par rapport au village de Surcamps, à une altitude de 116,20 m. |

Le V1 du Coroy appartient

à la première génération « dite lourde » des sites de lancements de

V1, à la différence du site de La Chaussée-Tirancourt

de construction plus légère et plus discrète.

La construction du site :

On arrive sur le site par un

chemin en béton fait par les prisonniers. Ce chemin, fait 5 mètres de

large. De l’entrée

au bâtiment de stockage d’attente,

il y a environ 60 mètres.

Le chemin qui longe le bois est également bétonné sur une bonne partie, sur le bout, la terre a du recouvrir le béton qui n’apparaît plus. Il permettait aux camions, venant de la gare de Flixecourt d’arriver sur le site dans de bonnes conditions.

|

|

Plate-forme de déchargement ( B ) :

Elle a subi de gros dégâts, suite

aux bombardements. A l’origine, l’ensemble est bétonné d’une surface d’environ 30 m sur 15 m.

|

|

Bâtiment de stockage d’attente ( C ) :

|

|

|

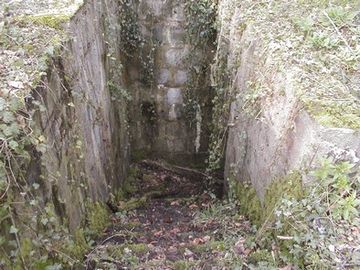

Tranchées ( D ) :

|

|

Bâtiment de montage et d’assemblage ( E) :

Ce bâtiment (2), est divisé en

deux parties, et fait environ 8 m en largeur sur 22 m de long.

|

|

Cette pièce servait à assembler

les V1, sauf les ailes qui étaient laissées sur le côté du chariot. Le V1

pénétrait par une porte , subissait les divers montages mécaniques et ressortait de l'autre côté, pour être

rangé dans les garages « en ski ».

|

|

|

|

Entrée du bâtiment |

Sortie du bâtiment |

|

|

|

Intérieur d’un atelier |

A gauche, il y a deux ateliers

avec 3 fenêtres.

|

|

Réserve d’eau ( F ) :

|

|

|

|

Stofflager ( H ) :

C’est un bâtiment semi enterré, divisé en deux, on y

descend de chaque côté par un escalier en béton. Il ne dépasse que fort peu, et

il est bien conservé. Les deux parties sont symétriques. L’ensemble fait 6 m sur 6 environ.

|

|

|

|

|

Les deux caves, servaient à entreposer les deux réactifs chimiques utilisés : peroxyde d’hydrogène et permanganate de potasse.

Pour des raisons évidentes de sécurité, ces réactifs étaient stockés séparément.

Machinenhaus (I ) :

Près du Stofflager, il y a un bâtiment détruit par les bombes.

|

|

Mare pyramidale ( J ) :

|

|

Il y a plusieurs trous carrés assez profonds, dans différents endroits, dont on a bouché l’ouverture et qui ont maintenant disparu.

|

|

Il y a 3 réserves ou garages de

V1.

L’intérieur, fait un bon 3 m de large, on peut apercevoir 3

bouches d’aération.

Les portes ont disparues, mais il

reste de gros gonds de fer.

L’entrée forme une

courbe qui permet d’

éviter le souffle des bombes. Vus du

ciel, ces bâtiments ont la forme d’un ski, d’où leur nom.

Le premier (L), est en bon état.

|

|

|

Photo Thierry GRIOIS (Le Courrier Picard) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photos Thierry GRIOIS (Le Courrier Picard) |

|

Les deux autres (M) (N) sont

endommagés.

|

|

|

|

|

Photo Collection Louis SAMPITÉ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C’est un bâtiment presque carré (14 m de côté),

construit en gros parpaings et béton.

Sur le devant, accolée à la

façade, il y avait une large aire

bétonnée ainsi qu’un un arc de cercle, gravé en creux, de 4,50 mètres.

La construction ne devait

contenir aucune pièce métallique, sous peine de fausser les réglages du compas.

Dans ce bâtiment, on installait les ailes, on

plaçait les fusées, les détonateurs, et on procédait au réglage du compas de

direction.

Borne ( R ) :

A 6 mètres, face à l’atelier de droite, on

trouve une borne en grès, scellée

dans du béton, indiquant les 4 points cardinaux.

|

|

Petit bâtiment enterré ( V ) :

Pratiquement dans l’axe de la rampe de

lancement, à une trentaine de mètres, on trouve un petit bâtiment en briques rouges, de

2 m sur 1,50 m recouvert par un épais toit de béton.

|

|

C’est une petite construction au trois-quart enterrée,

construite à gauche de la rampe , en continu du mur déflecteur.

|

|

On y descend par un escalier en béton. La pièce fait environ 3 mètres sur 2. Il est situé à 5 mètres du mur qui protège la rampe. Sur le devant la visée permettait de voir les préparatifs. Au moment du tir, elle se refermait. On note encore la présence de grosses charnières. |

|

|

|

|

Les murs de la rampe ( T ) :

Ce sont deux murs protégeant la

rampe métallique, ils ont une inclinaison

d’environ

5° et sont séparés par un espace de

4,50 mètres en béton. Ils sont longs d’une vingtaine de mètres.

Ils ont un peu la forme d’un entonnoir. Le mur

face au bunker fait 7 mètres,

l’autre,

10 mètres. Au début, la hauteur du mur est d’un mètre quarante.

|

|

|

|

|

|

Photo Thierry GRIOIS (Le Courrier Picard) |

Elle était longue d’environ 45 mètres et

inclinée de 15°.

Les deux derniers plots font

1,50 mètres de haut, 0,90 m sur

0,90 m de section. Les plots sont

séparés de 5 mètres. Entre les plots, la largeur est d’un mètre vingt .

|

|

L'éjection du piston est assurée par de la vapeur d'eau

dans le Dampferseuger. Un mélange de Permanganate de Sodium et de Peroxyde d'hydrogène

déclenche une réaction chimique . La pression dans le Dampferseuger est telle que la sécurité du piston cède et que le V1 est propulsé à près de 300 km/h , vitesse obligatoire pour que le

pulso-réacteur puisse prendre le relais.

|

|

Les bombardements du site par les alliés :

(Source : Laurent BAILLEUL

Au total, on dénombra 12

bombardements qui firent plusieurs victimes. Le site est truffé d’énormes trous de bombes très profonds.

|

Dates |

Observations |

|

5 décembre 1943 |

Squadron 617 de la RAF |

|

nuit du 16 au 17 décembre 1943 |

9 Lancaster et |

|

nuit du 30 au 31 décembre 1943 |

|

|

14 janvier 1944 |

Bombardement massif |

|

nuit du 21 au 22 janvier 1944 |

12 Lancaster |

|

5 février 1944 |

Blessés |

|

10 février 1944 |

Bombardement massif |

|

3 mars 1944 |

Vers 9 h du matin |

|

15 mars 1944 |

Vers 18 h 30 |

|

18 mars 1944 |

Vers 13 h |

|

23 avril 1944 |

à deux reprises dans la journée |

Victimes des bombardements :

|

Dates |

Victimes |

|

14 janvier 1944 |

deux blessés légers |

|

5 février 1944 |

deux blessés |

|

10 février 1944 |

un tué et quatre blessés |

Un

grand merci à Monsieur Gustave Vermersch,

propriétaire du lieu, de Ville-le-Marclet,

« Ferme de Réderie » (il m’a autorisé à étudier ce site en 2001), ainsi

qu’à son petit fils Luc avec qui j’y suis retourné en 2007.

Un

grand merci également à Messieurs Guy Troché,

Yannick Delefosse, Jean-Pierre Ducellier, Louis Sampité, Laurent

Bailleul, Thierry Griois et John Baldwin.

Plan

A Chemin d’accès au site, en béton I Ruines (Machinenhaus) J Mare pyramidale

|

|