LA

CHAPELLE DU VIEUX CIMETIÈRE |

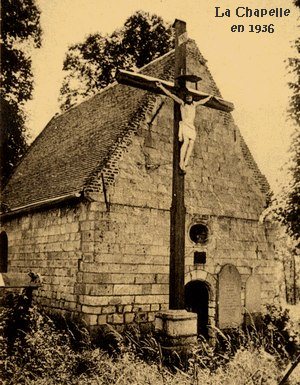

Elle a été bâtie ou rénovée en 1718, peu de temps avant l’église du village. Située entre les deux sections de La Chaussée et Tirancourt, on y a longtemps célébré des offices. Elle est dédiée à Saint-Nicolas.

|

|

Source

: Archives Départementales de la Somme (Réf : 14FI

4/41) |

|

|

|

RÉSURRECTION

(de la chapelle) |

Article tiré du « Rayon de Soleil » avril mai 1939

Ce titre peut paraître un peu excessif pour le motif qui m'amène à écrire ces notes et pourtant l'époque ainsi que 1'événement en cause peuvent faire mériter ce qualificatif.

Quasimodo 1939 a vu rouvrir au culte d’une façon officielle et solennelle la chapelle du cimetière, renaissance matérielle et religieuse précédée le matin d’une messe de communion pascale qui fut une renaissance spirituelle- Pour qui a connu cette chapelle il y a seulement 2 ans où il semblait qu'il n'y aurait plus qu'à l’abattre un jour, l'état dans lequel elle est aujourd'hui est bien une résurrection, Ce sujet pourrait donner l'occasion d'écrire des pages, mais il faut relater brièvement cette inauguration...

La chapelle date des 16ème et 17ème et même en partie du 18ème siècle; elle est un vestige de l’ancienne Église de La Chaussée. D'abord recouverte et replafonnée, grâce à des dons en 1936, 1937. La kermesse de 1938 permit une restauration complète et très heureuse avec pierre apparente comme à sa construction, La fenêtre en ogive fut remise dans sa forme primitive et garnie d'un vitrail, un autel pour célébrer face au peuple fut installé mais le plus intéressant de l'histoire fut le retour en son séculaire domaine d'une Vierge en bois du 16ème siècle. C'était donc grande liesse en cette après-midi, du 16 avril et si le temps fut maussade, les cœurs furent à la joie.

Une nombreuse assistance grossie par Picquigny, Belloy, Vignacourt etc... assiste aux vêpres présidées par M. le Doyen. M. l'abbé Bellettre futur prêtre, est présent, ainsi que M. le curé de Vignacourt qui nous donne un magnifique sermon sur la puissance et la bonté de Marie.

Ce développement est précédé de l'histoire de la statue et c'est celle-ci que je vais vous résumer et ceci surtout à l'intention de nos lecteurs et amis du dehors.

« Avant la révolution, la statue de bois représentant une Vierge couronnée tenant l'Enfant-Jésus est placée dans l'église paroissiale ; la tourmente révolutionnaire disperse les objets du culte, la statue disparaît... Or, au début du 19ème siècle, dans une maison de La Chaussée, on s'apercevait et surtout on s'étonnait que des bestiaux se rompaient les pattes en entrant dans une certaine étable qui avait un « seuil» en bois, Comment fut-on amené à démonter ce seuil ? Mystère toujours est-il qu'il était constitué par le dos de cette statue qu'aussitôt les paroissiens qualifièrent de miraculeuse. Et ce fut à partir de cette époque qu'après avoir été vénérée sur place, elle monta en douce garde dans la chapelle du cimetière ».

Et

ce fait ne fut pas le moindre à décider M. 1e curé

en faveur de la restauration du vieil édifice. Comprenez-vous

maintenant la joie que nous avions à replacer « chez

elle » la propriétaire et la gardienne ? Un long

cortège composé des Croisés autour de leur fanion,

des jeunes filles faisant escorte à lieur patronne, des hommes

encadrant le drapeau du Sacré-Cœur et de nombreuses femmes

s'achemine en chantant vers le petit sanctuaire M. le Doyen y récite

une dizaine de chapelet à laquelle répond toute l'assistance.

Ce fut comme la consécration et l'indication de ce but de pèlerinage :

le chapelet pour invoquer N-D. du Purgatoire ? |

|

UN

ECCE-HOMO DU XVIème

SIÈCLE |

|

Article

tiré du BULLETIN TRIMESTRIEL Année

1915 - 2ème trimestre Notice par M. Georges BEAURAIN |

|

Quand on vient d'Abbeville à Amiens par la route de grande communication n° 191, après avoir dépassé La Chaussée-Tirancourt, on trouve, sur la gauche, le beau calvaire monolythe du XIIIe siècle que La Picardie historique et monumentale a reproduit à la page 356 du canton de Picquigny. Trois cents mètres plus loin, à droite, on arrive au cimetière de La Chaussée qui, comme beaucoup de cimetières anciens écartés des villages, possède une chapelle. Cette chapelle appartient au seizième siècle. Des substructions, mises au jour à différentes époques, font croire qu'elle a pu être autrefois plus longue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle n'a plus que 8 m. 60 de long sur 5 m. 80 de large hors oeuvre. Elle est orientée. Le pignon du chevet, au levant, est percé d'une fenêtre offrant un arc brisé à redents redentés qui ne paraissent pas avoir été refaits. Le mur du midi était percé, presque sous le toit, d'une autre très petite baie dans le même genre. Plus bas se trouve la porte dont toutes nos églises sont munies, suivant un usage de la région, au bas de la nef, côté de l'épître. Cette porte est voûtée en tiers point surbaissé. Et, suivant l'usage aussi, elle est aujourd'hui murée, de même du reste que la petite baie ci-dessus signalée. Tous ces remaniements peuvent remonter à 1718, date que porte le pignon occidental.

A l'intérieur, dans l'épaisseur du pignon oriental, côté de l'évangile, on a ménagé une niche en arc surbaissé, de 1 m. 15 de largeur sur 1 m. 21 sous arc et 28 cent. de profondeur, à fond plat. Un Ecce Homo y est pein. Il se compose d'une grande figure centrale du Christ, debout, entourée de onze médaillons où sont retracées des scènes de la Passion. Au bas, étaient «d'un côté saint François d'Assise, de l'autre saint Jean-Baptiste, assistant un prêtre en surplis, agenouillé...» (Suivant toute vraisemblance et bien qu'aucune épitaphe ne subsiste, le corps du donateur fut inhumé en cet endroit. Cf. MALE, L'Art religieux à la fin du moyen-âge, p. 94). Nous empruntons ces derniers détails à un court entrefilet que Goze a consacré à cette petite peinture, il y a cinquante ans (Mémorial d'Amiens, n° du 25 juillet 1863). Depuis l'époque de Goze, l'humidité a continué son oeuvre. On ne distingue plus grand chose des médaillons et quant au donateur agenouillé et à ses saints patrons, ils sont méconnaissables. L'art n'y a rien perdu, à en juger par ce qui reste.

Les représentations de l'Ecce Homo peuvent se classer en deux types : le type «douloureux» et le type «glorieux». Le type douloureux est évidemment le plus ancien. Il est le seul conforme à la réalité. Il descend en droite ligne du voile dit «Sainte-Véronique», revu, complété, enlaidi par le réalisme, la maladresse, la pieuse familiarité des artistes du moyen-âge. Il aboutit à des figures comme celle du tombeau de Pierre de Burry à la cathédrale d'Amiens (V.M. Georges DURAND, Monographie de l'église cathédrale N.-D. d'Amiens, II, fig. 253) dont l'anatomie défectueuse augmente encore l'aspect pitoyable.La Renaissance créa le type glorieux, représenté par les «flagellations», les «Christ à la colonne», qui ne sont que prétextes à exhiber de nobles académies où les bourreaux sont nus et décoratifs comme leur divin Patient lui-même, dans la savante ordonnance des attitudes et le libre jeu des beaux muscles. (Ces idées, d'après M. MALE (Ibid. p. 89), sont empruntées à l'antiquité : - «Raconter l'agonie d'un Dieu, montrer un Dieu épuisé, meurtri, couvert d'une sueur de sang, une telle entreprise eût fait reculer les Grecs... Pour eux la souffrance, qui détruit l'équilibre du corps et de l'âme, est servile. C'est un désordre que l'art ne doit pas éterniser... Ce peuple de dieux et de héros de marbre dit au jeune homme : - «Sois fort et, comme nous, domine la vie».)

|

| Source

: Archives Départementales de la Somme. (Réf :

14FI 4/41) |

L'Ecce Homo de La Chaussée-Tirancourt ne relève pas du premier de ces deux types et à peine peut-on dire qu'il relève du second, tant il est de facture enfantine et maladroite. Mais sous le bénéfice de cette dernière réserve, il est certain qu'il trahit bien le courant d'idées qui caractérise la seconde moitié du seizième siècle. On lit d'ailleurs en grands chiffres arabes très certainement du temps, sur le peinture elle-même, la date 1579 que Goze y a le premier notée. Le Christ n'est donc qu'un robuste jeune-homme qui plastronne, portant haut une tête encadrée de très longs cheveux ondulés se déroulant sur les épaules et d'une barbe à deux pointes, naissante quoique fournie, qui contourne les joues sans les couvrir. Une petite moustache tombante, le sourcil fin et haut, de beaux grands yeux, achèvent cette physionomie calme, impassible, sans joie ni tristesse. (M. MALE dit encore, à propos de Michel-Ange : - «Son Christ de la Minerve, beau comme un athlète, porte la croix comme un triomphateur. A son exemple - continue-t-il - les Français vers 1540, commencèrent à avoir honte d'exprimer la souffrance. Le Christ à la colonne, de Saint-Nicolas de Troyes est un héros que ne sauraient atteindre les outrages des esclaves.» (Ibid. p. 89)). Le manteau dérisoire dont nous parle le récit de la Passion, retenu au cou par une attache rudimentaire, le grand roseau classique, une minuscule couronne d'épines, des gouttes de sang, sont là évidemment, mais comme des marques et des attributs purement conventionnels. Et cette couronne d'épines coiffe le sommet de la tête, et ces gouttes de sang coulent sur le haut du front, sans modifier, ni l'une ni les autres, l'expression des traits.

J'ai dit que cette petite peinture est datée. Vaille que vaille, il y a toujours profit archéologique à signaler un vieux monument portant date certaine.Les Ecce Homo abondaient autrefois. La Carte de Cassini dessine un grand nombre de petits édicules, au bas desquels elle inscrit les mots : «Ecce Homo» (M. MALE (Ibid. p. 94), donne l'explication de la profusion des images du Dieu de Pitié. C'est qu'on gagnait des indulgences en récitant certaines prières devant elles.). Elle ne les confond pas avec les "Croix". Nous avons, dans la peinture de La Chaussée-Tirancourt, un exemplaire de ce que ces petits monuments pouvaient offrir aux pieuses stations et aux méditations des fins dernières de nos pères. Exemplaire très rare au surplus car les Ecce Homo qui nous sont parvenus appartiennent généralement à la statuaire.Enfin, un autre intérêt de celui-ci réside dans deux groupes de quatre vers chacun, inscrits aux côtés de la figure centrale, en beaux caractères gothiques, avec les abréviations, lettres conjointes ou monogrammatiques du temps.A l'époque de Goze on ne se piquait pas de beaucoup de précision dans les descriptions archéologiques, ni surtout dans la transcription des inscriptions. C'est la remarque qui frappe l'esprit quand on lit l'entrefilet auquel le Mémorial d'Amiens du 25 juillet 1863, a donné l'hospitalité. Et d'abord, il y a toute une strophe de quatre vers que Goze a omise. Voici les huit vers octosyllabiques complets et exacts (1) :

|

(1) Au 2ème vers, il eût fallu sans doute «la pourtraiture» au lieu de «les pourtraitures»; au 3ème vers, la prosodie exigerait que fût ajouté le mot «De» au début.(2) Décrachement = action de couvrir de crachats; Décrachier = couvrir de crachats (Godefroy)

Les vitraux

Le blason du maître verrier.

Cette statue de la vierge à l’enfant était à l’origine dans l’entrée.