|

LE

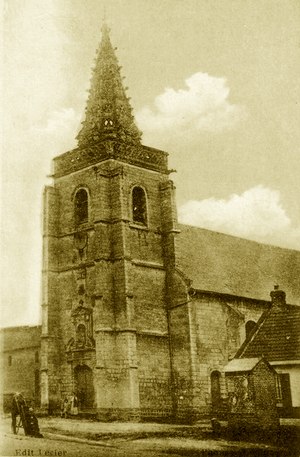

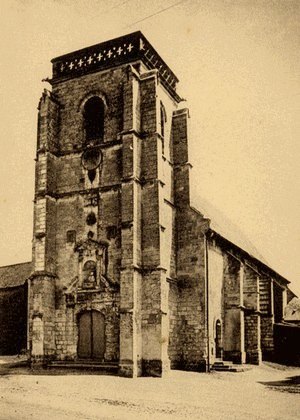

CLOCHER DE LA CHAUSSÉE |

Par

M. l’Abbé PAUL DENTIN

Source : Articles du « Rayon de Soleil » 1937

| Je

me souviens qu'avant d'être nommé curé de La Chaussée,

je ne passais jamais sur la Route Nationale qui traverse ce village sans

regarder son clocher, couronné d'une flèche de pierre, chose

si rare en Picardie et qui me rappelait certains clochers de Bretagne. À ce moment, je ne me doutais pas qu'un jour je ne serais plus un de ces innombrables voyageurs, plus ou moins anonymes qui passent en auto ou en car, et dont un bon nombre regarde avec curiosité et intérêt cette flèche de pierre, qui semble heureusement égarée parmi toutes sortes de flèches en ardoise si communes par ici. |

|

Depuis le 24 septembre 1933, il m'arrive encore souvent de regarder en venant de Belloy cette flèche, qui se dresse, solitaire et légère, au-dessus des toits de La Chaussée. Autour d'elle, aucun arbre, aucun toit orgueilleux. Il semble que tout s'est naturellement arrangé pour que rien ne s'élève trop haut. Ainsi elle peut plus facilement se détacher, attirer et arrêter le regard, et rappeler aux Anglais qui se dirigent vers la Capitale, et aux Français eux-mêmes, que la France est toujours, malgré la guerre, qui a tué tant d’œuvres d'art, malgré la crise, qui en laisse agoniser plus d'une, un immense champ de beautés et comme un écrin d’œuvres d'art.

|

|

Certes, de cet écrin, la flèche de La Chaussée n'est pas une des pierres les plus brillantes, elle a cependant un réel et remarquable intérêt. D'abord, parce que, parmi notre millier de clochers picards, les clochers avec flèches gothiques en maçonnerie sont extrêmement rares. On en compte 11 seulement. Sept s'échelonnent sur une trentaine de kilomètres seulement, et le long des rives de la Somme. C'est pourquoi on les appelle les « clochers de la vallée ». Ce sont, en allant de Picquigny vers Abbeville, les clochers de La Chaussée, Bourdon, Bouchon (1), Longpré-les-Corps-Saints, Fontaine-sur-Somme, Coquerel et Long. Trois autres clochers sont de la même famille, ayant, eux aussi, cette flèche gothique en maçonnerie. Ce sont les clochers de Moyenneville, Quesnoy-le-Montant et Gapennes .

Tous ces clochers furent bâtis au dix-septième ou dix-huitième siècles. Mais les plus proches par l'âge, la construction et la distance sont les clochers de Bourdon et de La Chaussée. Malheureusement, ils se ressemblent aussi au point de vue de la « santé » et leurs flèches sont, depuis de nombreuses années, dans un état qui implore de sérieuses réparations. La flèche de Bourdon, qui est encore plus malade que celle de La Chaussée et qui commence à pencher dangereusement, sera prochainement démolie puis reconstruite absolument telle qu'elle était, selon la décision récente et unanime prise par la Municipalité.

La tour de Bourdon porte la date de 1719, celle de La Chaussée porte, à l'extérieur et au-dessus du portail, la date de 1730. Elle vient donc d'avoir ses deux siècles de vie; mais, malgré cette date, relativement récente, elle dépend encore de l'art gothique, auquel la Picardie est restée longtemps particulièrement fidèle, peut-être sous l'influence du tempérament picard, peut-être aussi sous l'influence du chef d’œuvre gothique de notre région: la cathédrale d'Amiens.

Cette grosse tour carrée en pierres est encore bien solide et el1e a, aux angles, des contreforts qui prolongent les faces. Elle est divisée en quatre étages et est garnie d'ouies à la hauteur du beffroi des cloches. Un portail s'ouvre sur la façade ouest, et i1 est encore surmonté d'une niche. Sur la façade nord, se trouve une tourelle extérieure, qui renferme l'escalier en pierre conduisant aux cloches.

La plate-forme de la tour est entourée d'une corniche, dont les coins sont munis de gargouilles représentant des animaux, et elle est couronnée d'une balustrade ajourée.

Au-dessus de la tour se dresse la flèche qui distingue le clocher de la Chaussée de la presque totalité des clochers picards. Au premier regard, on jugerait que cette flèche est de l'époque gothique, car elle a conservé la silhouette générale des flèches du XIII° siècle. Cette flèche, en pierre et de forme octogonale, ne repose pas directement sur la terre, mais sur une sorte de « lanterne » dont chacun des angles est renforcé par des piliers carrés saillants qui servent de contre-forts. Ces piliers supportent les grosses moulures qui garnissent les arêtes de la flèche et dont les extrémités inférieures reposent sur les consoles renversées couronnant chaque pilier.

Les arêtes de la flèche sont garnies de crochets nombreux et saillants, qui représentent, soit des têtes, soit des feuilles, les unes et les autres passablement abîmées par l'effritement de la pierre. Mais, au point de vue artistique, ces arêtes ont l'avantage de rompre la monotonie de la flèche.

|

Chacune

des faces de la pyramide qui termine le clocher est coupée par

deux assises de pierres en saillie, que l'on appelle « larmiers »,

parce qu'elles sont destinées à laisser tomber l'eau goutte

à goutte, comme des larmes. Le triangle que forme chacune de

ces faces est ajouré par quatre ouvertures. La plus basse a la

forme d'un trèfle à trois feuilles. L'ouverture du dessus

est ronde et traversée par une croix renversée. La troisième

ouverture a la forme d'un cœur. |

HISTOIRE DES RÉPARATIONS DE 1811

Je ne sais si le clocher de La Chaussée a subi des réparations avant d'atteindre l'âge de 81 ans. En tous cas, je n'ai trouvé nulle trace de travaux faits avant 1811. On serait, d'ailleurs, assez étonné qu'il ait fallu le réparer alors qu'il était encore... dans l'enfance. Puis, la période révolutionnaire ne dut pas être très favorable à des réparations de clochers, et, jusque 1809, les guerres et les coups d'État n'engendrèrent ni la tranquillité, ni la prospérité bienfaisantes pour les édifices et pour les hommes. Mais j'ai eu la bonne fortune de retrouver aux Archives Départementales d'Amiens le dossier complet des réparations de 1811, dont le récit pourra être à la fois instructif et amusant.Donc, en l'année 1810, « le clocher de l'église, succursale de La Chaussée menaçoit ruine », c'est une délibération du Conseil Municipal qui en fait foi. Le Maire, M. Thuillier de Motirefuge, passablement embarrassé, fit venir plusieurs maçons qui, tour à. tour, et avec des impressions très diverses, visitèrent le clocher.

Le premier maçon, peut-être fort désireux d'avoir un gros travail, jugea « que ce clocher étoit irréparable ». Il s'en alla et Monsieur le Maire ne voulut point en rester à cet arrêt de mort. Il fit donc venir un deuxième maçon. Celui-ci émit une opinion plus facile à suivre et plus exacte. Il conclut, en effet, après une longue visite, que « la réparation étoit possible, mais qu'il n'y avoit pas de temps à perdre pour y travailler ». Les avis étaient si partagés que l'on fit venir un troisième expert; ce fut, cette fois, le sieur Chrysostome Montigny, maçon à Picquigny. II « assura que le clocher pouvoit être réparé » ; il fut alors invité sans retard à faire, en accord avec un serrurier, un devis estimatif des réparations qu'il y aurait à faire. Et c'est ainsi qu'au quinzième jour du mois de juin de l'an 1810, alors que, par hasard, la France napoléonienne était en paix et que l'Empereur était « au faîte des grandeurs humaines », deux habitants de Picquigny examinaient gravement ce clocher, si jeune encore, et qu'on croyait agonisant et montaient jusqu'à la flèche inquiétante et légère. C'était le sieur Montigny, qui avait décidément, les préférences, et un serrurier, le sieur J.-B. Pottier. Ils conclurent ensemble que le mieux serait de placer et adapter à l'intérieur du clocher deux croisillons en fer. Mais, à leur avis, cette armature intérieure ne suffisait pas car « l'intempérie des saisons. ayant grandement endommagé la maçonnerie du clocher, il est alors nécessaire pour arrêter le mal qui mine tous les jours, et rendre la solidité à cet édifice, de regarnir toutes les pierres qui se trouvent brisées avec du plâtre bien gâché, de fermer avec le même plâtre toutes les lézardes, de boucher la majeure partie des ouvertures qui se trouvent dans la flèche. Au total, 10.000 kilogs de plâtre, 3.000 kilogs de briques et un devis de 2.200 francs, une paille peut-être en l'an 1937, mais une somme énorme en 1811, quand le franc valait environ 15 fois plus qu'aujourd'hui.

Que faire après toutes ces consultations et devant ce gros devis ? Telle était la question qui restait à résoudre.

Muni de ce devis, M. le Maire convoqua son Conseil Municipal. Le soir de la fête des saints Apôtres Pierre et Paul, 29 Juin 1810, nos huit édiles se réunirent. Le Maire, « ayant alors donné communication de ce devis au Conseil Municipal, l'a invité à délibérer de suite sur ce qui lui paraîtroit convenable de faire pour prévenir la chute de cet édifice ».

Les huit conseillers municipaux étaient fort perplexes. D'une part, ils étaient unanimes à « reconnaître la nécessité de la réparation qui leur étoit proposée, mais d'autre part ils étaient non moins unanimes à sentir que la somme à laquelle elle s'élèverait serait une charge trop fort pour la commune, dont les habitans en général étoient peu aisés » avoue humblement la délibération.

Mais il fallait agir, et peut-être l'opinion du premier maçon envoyé en inspection dans le clocher avait-elle effrayé les conseillers et la population. On se décida donc unanimement à proposer à M. le Préfet de vouloir bien consentir à la réparation du clocher déjà très cher sans être encore très vieux. Mais il ne s'agissait pas seulement d'obtenir de M. le Préfet, Baron de l'Empire, un aimable consentement, il fallait encore obtenir de lui la permission « de vendre une portion de terrain à faculté de tourber, situé dans le marais commun de La Chaussée, jusqu'à concurrence de deux mille deux cents francs ». Tout ceci étant bien décidé, nos conseillers signérent la délibération, d'abord M. Thuillier, maire, puis Barbier, adjoint, et ensuite MM. Deflandre, Guillerand, Cauchy, Moye, Boulenger, Brunet, noms que je cite parce qu'ils disent encore quelque chose aux habitants actuels de La Chaussée-Tirancourt.(1) Bouchon est une petite commune de 216 habitants, à l'extrémité ouest du canton de Picquigny. La flèche du clocher menaçait ruine à cause des ans et de la foudre. Ces flèches et la galerie de la tour viennent d'être refaites complètement a neuf et exactement telles qu'elles étaient, au cours des années 1934-1935.

Notes à propos de l'article sur le clocher de La Chaussée, voici deux notes envoyées par des confrères :

- Je crois qu'à la liste des « Clochers avec flèches en pierre à jours », il conviendrait d'ajouter le clocher d'Humbercourt (canton de Doullens), dont la flèche est du XVII° siècle, mais très élancée... et surtout le clocher de Baiilleul, près de Pont-Rémy, dont la flèche, d'après M. Pierre Dubois, serait du XVI° et constituerait, en quelque sorte le prototype de la série. - Abbé Dequen, curé de Saisseval.- M. le Curé de Coquerelle nous communique les renseignements sur la flèche qui ressemble à celle de La Chaussée :

De la plate forme de la tour s'élance une pyramide octogone. Au-dessus, s’élève la flèche, dont les arêtes sont hérissées de crochets assez saillants. Des accolades fleuronnées et superposées garnissent les intervalles triangulaires qui existent entre ces arêtes et encadrent des ouvertures de plus en plus petites à mesure qu'elles approchent du sommet. Le clocher postérieur à l'église paraît être de 1610.

| LE

CLOCHER EST DÉMONTÉ |

Si je n'ai rien à raconter sur nos fêtes religieuses, j'ai une impression à vous confier et, contrairement à celles du temps de vacances - demandez à nos enfants! - elle n'a rien de bien réjouissant. Il s'agit de notre pauvre clocher. Amis lecteurs, vous avez pu en lire l'historique il y a quelques mois, et, en lisant ces pages, vous pouviez encore contempler notre flèche de pierre.

Maintenant, il est trop tard: cette pièce intéressante, que possédait la Chaussée, a disparu. Cette flèche du 18ème siècle, ajourée, fouillée, dominant la paroisse comme un phare l’océan, a, au cours du mois d'août, été démolie. Nous voici donc, par impécuniosité, avec une tour décapitée et, je vous le dis sincèrement, c'est avec un serrement de cœur que j'ai vu monter cet échafaudage, qui, bientôt, fut un échafaud.

Bien plus encore, lorsque, descendant le chemin de Vignacourt, venant de Tirancourt, de Picquigny ou de Belloy, des quatres points de l'horizon, les yeux se fixent sur ce clocher, orphelin de sa flèche, trouvent le paysage tout changé, la poésie du coup d’œil est envolée.

Au regret de voir remédier ainsi aux injures des ans, une autre considération se mêle; l'argent plus que jamais est roi du monde; il conditionne tellement toute chose, envisagée seulement du point de vue matériel, qu'on peut se demander si, vraiment, l'argent est au service du monde ou bien celui-ci son esclave. Notre flèche est partie... En reverrons-nous jamais une ? Encore un passé intéressant à conserver pourtant, qui va aller en s'estompant. On s'habitue lentement au changement L'humanité est ainsi faite; elle croit aller de l'avant dans le progrès et, lorsque, dans ses moments de réflexion, elle s'aperçoit de l'erreur, il est bien souvent trop tard pour y remédier. C'est donc avec tristesse que 1e bulletin paroissial fait ses adieux à la flèche. |

|

« Le rayon de Soleil » octobre 1937

| LE

CLOCHER VICTIME DE LA FOUDRE EN 2013 |

Article

du Courrier Picard - Déc. 2013