LA

SOCIÉTÉ AU XVIIIème

SIÈCLE |

La famille la plus riche vit à Tirancourt :

- Monsieur de LESTOCQ, jusqu’en 1720, date de son décès,

- De 1720 à 1725, Monsieur de la MALEMAISON lui succède,

- En 1731, Jacques le Sénéchal achète « la maison principale, composée d’un corps de logis et chapelle y tenant» d’une contenance de 6 journaux environ, pour la somme de 23 500 livres. Le nom « Le SENECHAL » figure sur les actes dès 1725.

- A la mort de

Jacques le SENECHAL, le manoir, les terres et les fermes sont vendus à

Jean-Baptiste THUILLIER qui possédait déjà quelques terres

et la ferme de la Carrière. En 1754, il achète la moitié

du droit de champart de Tirancourt devenant ainsi un petit seigneur. Jean-Baptiste

THUILLIER acheta d’autres fiefs dont celui de MONREFUGE qui contient

la ferme de la Carrière et celui du fief de Rivière.

Jean-Baptiste s’est vite enrichi, il eût 4 fils :

- Jean-Baptiste THUILLIER de BEAUFORT,

- Pierre-Charles THUILLIER de MONREFUGE,

- Pierre-Manassés THUILLIER de NUMEL,

- Louis-Joseph THUILLIER de RIVIERE.

Le château de Tirancourt acheté en 1754

par Jean-Baptiste THUILLIER de MONREFUGE

LES FERMIERS

La ferme du Château de Tirancourt

Cette ferme appartient à Monsieur de LESTOCQ en 1720, elle est louée à la famille MOYE.

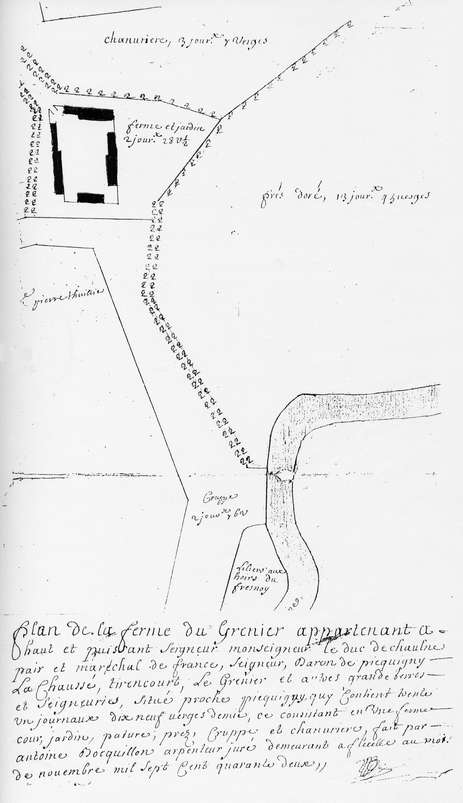

La ferme de la Cense du Grenier

Cette ferme fut tenue par la famille «de DOMART» puis par les HORVILLE, notamment Jean-Baptiste, en 1761 et 1764. Elle était située au sud du vieux cimetière dans les Prés Dorés. Le lieu-dit cadastral actuel est «la ferme du grenier», le chemin qui y mène se nomme «la voirie du grenier». Cette ferme appartenait aux anciens ducs de Chaulnes barons de Picquigny. Un petit canal (le Ruy du Grenier) remontait de la Somme jusqu’à la ferme dite du Grenier parce qu’anciennement le Baron avait là un dépôt ou grenier à sel. Il est admis que pendant 3 mois de l’année il avait le droit d’ouvrir son grenier pour en vendre le sel et que pendant ces 3 mois, le grenier à sel d’Amiens était fermé; cela devait résulter de ce que le Seigneur avait un droit de chaîne sur toutes les denrées qui passaient par bateau à Picquigny.

|

Plan

de la Ferme du Grenier |

La ferme de la Carrière

Dans cette ferme,

réside la famille THUILLIER (Monsieur RIFFLART en est l’actuel

propriétaire). Cette ferme devait être importante, un pan de

mur assez majestueux existait rue de la Carrière à la place

de l’ancien atelier de forgeron.

Elle devait être bâtie sur une ancienne maladrerie où l’on

soignait les lépreux; un texte tiré des archives de l’Hospice

de Picquigny signale que La Chaussée avait eu sa maladrerie, autrefois

située sur une pièce de terre «au dehors du villaige

de le Cauchie, du costé vers la porte qui maisne à Vinacourt,

à Abbeville et ailleurs, lequel lieu étoit rond, atouré

de rideaux».

L’un des membres de la famille THUILLIER, Jean-Baptiste, s’enrichira

et se chargera d’ennoblir sa famille en achetant plusieurs fiefs dont

celui dit «de MONREFUGE». Jean-Baptiste THUILLIER de MONREFUGE

acheta en 1754 le Château de Tirancourt.

En 1762, on trouve Charles LEJEUNE.

Les fermiers sur le domaine d’un noble ou d’un bourgeois payaient

aux propriétaires un loyer en argent (à la différence

avec les métayers qui dans certaines régions devaient livrer

aux propriétaires une partie de leur récolte, souvent plus de

la moitié).

|

Pan

de mur de la Ferme de la Carrière |

LES LABOUREURS

La majorité

des paysans ne possédait pas ou ne possédait qu’une infime

partie des terres; cependant, quelques uns plus favorisés pouvaient

vivre de leurs terres, on leur donnait le nom de «laboureur»:

J.B HORVILLE (1710), Jean FOURNY (1713), Jean LEFEVRE (1709), Jean FLANDRE,

Charles FLANDRE, Charles MERCIER (1728), Charles BRANDICOURT (Tirancourt 1723),

J.B GOURGUECHON (1727), Charles HORVILLE (1743, 1745) Nicolas HORVILLE (1743),

J. DIU (1757), HORVILLE (1758), FOURNI (1760), THUILLIER (1760), Charles LEJEUNE

(1761, 1767), J.F FLANDRE (1761), J.B HORVILLE ( 1761), Charles VASSEUR (1761),

Pierre THUILLIER (1761), Claude HORVILLE (1761, 1763), Pierre VINCHENEUX (1761),

Adrien FOURNY (1762), Louis DUCAUROY (1762), Pierre LOGNON (1763), Augustin

LENOIR (1763), J.B. FOURNY ( 1765), Charles MALLET (1766), J.B. FLANDRE (1766),

Nicolas MERCHEZ (1767), Claude MALLET (1768), J.F. DEFLANDRES (1770), DEFLANDRES

(Tirancourt 1776), GAMBIER (Tirancourt 1775), Augustin GAMBIER (1781),J.B.

HORVILLE ( 1784, 1785), FOUACHE (1787), etc…

LES MANOUVRIERS

C’est la

catégorie la plus importante: ils représentent plus de la moitié

de la population et pourtant le terme manouvrier n’est utilisé

qu’une seule fois de 1628 à 1728. En 1697 «a esté

baptisée par moi curé de St-Pierre-à-Gouy, en l’absence

de M le Curé, Marie-Louise, fille d’Antoine LEFEVRE manouvrier…»

La plupart des actes n’indiquant pas la profession de l’homme

quand il est manouvrier, seuls sont mentionnés les métiers plus

«nobles»: fermier, maréchal, charron, berger, vacher, etc…

Néanmoins, dans la seconde moitié du XVIIIème, le mot

manouvrier est assez fréquemment employé:

Antoine VASSEUR (1740), Pierre DENAMPS (1742), Antoine CARON (1743), Charles

POURCHEL (1744), Charles RAMBOUR (1744), Jean CARON (1745), Jean DOMONT (1748),

HORVILLE (1748), J.B. GIROUX (1762), Pierre CRAMPON (1765), J.B. DUPUIS (1765,

1767), Claude BRANDICOURT (1767), Jean VASSEUR (1767), BEHEN (1776), DUPUIS

(1776), THUILLIER (1776), SAGNIER (1776), BRUNET (1780), LEGRAND (1780), Joseph

PARIS (1781), DOURLE (1782), BOULENGER (1783), BOSSU (1784), Pierre BELLARD

(1784), Alexis DETRE (1785), J.B. CARON (1785), DESTRE (1786), HULOT (1787),

etc…

Les manouviers

figurent sur les rôles de la taille. Ils sont peu imposés (2

à 4 livres; un notaire 250).

Ils souffrent de la disette.

Un rural non spécialisé qui est voué à des tâches

banales est un manouvrier.

Ils sont nourris à la ferme et reçoivent quelques sols.

Le manouvrier est souvent propriétaire de sa modeste chaumière,

d’un jardin de quelques ares, de meubles rudimentaires.

Les manouvriers sont souvent malheureux et quand l’hiver est terrible,

comme en 1709, année où la Somme gela, ils sont réduits

à loger dans les étables avec les animaux ou à se réfugier

dans des souterrains.

LES MENDIANTS

Louis XIV meurt

en 1715, il régnait depuis 1661, si la première partie de son

long règne avait engendré des succès, la dernière

période fut moins glorieuse.

Louis XIV laissait la France dans un épuisement inquiétant.

L’Etat était ruiné.

La misère devint surtout terrible en 1715, après la guerre de

la succession d’Espagne, on s’était vu contraint de créer

des impôts nouveaux et d’emprunter à 400%!

VAUBAN écrivait déjà avant cette guerre: «Près

de la dixième partie des sujets est réduite à mendier…»

A deux reprises, en 1710 le terme mendiant est utilisé.

«Le 26 avril est décédée Catherine LAPOSTOLLE

(2 ans) et fut enterrée dans cette paroisse de La Chaussée par

moi curé du dit lieu soussigné, elle était fiolle de

feu Pierre LAPOSTOLLE et Catherine GODA de la paroisse de Dargie. Le tout

suivant le rapport de la dite GODA sa mère qui nous a déclaré

être de la religion apostolique et romaine et son enfant aurait été

baptisé à (Lihu ?) lorsqu’elle y cherchoit son pain…»

Le 27 décembre de la même année

«Mourut dans la Cense du Grenier subitement et sans sacrement un

pauvre garçon dont nous ignorons le nom mais qui s’y étoit

retiré en mendiant et qui a seulement dit qu’il étoit

de Villers-Sous-Ailly. Son corps fut enterré dans le cimetière

de la paroisse le même jour parce qu’il avoit donné quelques

signes de catholicité».

Dans l’acte

qui suit, en date du 5 décembre 1727, faut-il voir une tragédie

due à la misère?

Le cas d’enfants perdus n’est pas rare à cette époque.

«…sur les deux heures d’après-midy ayant été

averti par le nommé Jean FLANDRE dit «Saint-Martin», notre

paroissien demeurant à La Chaussée, qu’il y aurait un

corps mort inconnu dans les fossés du Camp César sur notre terroir

qui y était aparemment depuis longtemps; je m’y suis transporté

en habit ecclésiastique pour l’inhumer accompagné d’un

clerc de la paroisse, croix et eau bénite; du dit Jean FLANDRE, de

Nicolas FRERE demeurant à Tirancourt, de Claude MERCIER demeurant à

La Chaussée et d’un grand nombre d’autres personnes. Nous

avons en effet trouvé dans le fossé du Camp de César

le cadavre d’un enfant mort lequel ayant fait visiter par Marie de BAUVAIS

veuve demeurante à Poulainville présente à cette action.

Elle nous a déclaré que c’était une fille qui pouvait

être âgée de deux ans. Vêtue d’un corps bleu

et d’autres haillons par dessus lesquels était une vieille chemise

à usage d’homme. Ayant ensuite prié la dite Marie DEBAUVAIS

de visiter ses habits pour pouvoir reconnaître si cet enfant n’avoit

point de billet par écrit pour nous marquer qui elle étoit.

Nous n’avons trouvé aucune marque de mauvais coups hormis quelque

peu de sang à ses bourses, ny aucun billets écrits et sur le

champ se sont trouvés et présentés les nommés

HARDI demeurant au-dit lieu de Poulainville qui nous ont déclaré

avoir vu cet enfant mort au même lieu le-dit jour 5 décembre

dès la pointe du jour en venant chercher des tourbes dans la vallée

de Somme et qu’il y étoit aparement de longtemps auparavant après

quoi nous avons derechef prié la dite Marie DEBAUVAIS de l'ensevelir

dans la dite chemise à usage d’homme et ensuite l’ayant

fait amener au cimetière de notre paroisse nous l’avons enterrée

avec les prières et cérémonies ecclésiastiques

accoutumées. En foy de quoi nous avons signalé le présent

acte avec les dits témoins susnommés les jour et au que dessus».

Signé : MAGNIER, MERCIER, LENOIR, FRERE, VASSEUR, FLANDRE.

Peu avant la Révolution, beaucoup de gens sont réduits à mendier:

Le 13 janvier 1760 décède à 56 ans Pierre DROUART, garçon simple d’esprit et mendiant.

Le 24 novembre 1774 est décédée à La Chaussée où elle enfanta, Françoise FRENOY de Breilly, femme mendiante épouse de François DIU; elle fut inhumée à Breilly.

Le 17 mai 1780 est décédée Angélique TRENCART de l’Etoile; elle recueillait les aumônes des fidèles, elle donna des signes de catholicité et fut enterrée à La Chaussée.

Le 24 juin 1785 est décédée Geneviève DOMOND fille à marier de 66 ans, fille de J. DOMOND pauvre mendiant.

Le 17 mars 1788 est décédé Charles MATTHIEU, pauvre mendiant.

LES « VOYAGEURS »

La misère sévit un peu partout en France et en Europe, les routes recèlent de nombreux «voyageurs».

Le 6 juillet 1772, décède Marie Jeanne BOUCARDEZ, native d’Alsace, épouse de Pierre CARON, «employé dans les fermes».

Le 5 octobre 1783 meurt Jean VESIERT, âgé de 42 ans, chaudronnier et depuis rémouleur, (il est natif d’Auvergne).

Le 6 décembre 1783 décède Amable MONTERON venant de Savoie (Saint-Jean-de-Maurienne) à l’âge de 24 ans, sa sœur Anne-Marie décédera un mois plus tard à l’âge de 39 ans. Ces derniers avaient séjourné auparavant à Arras. Leur mère, Jeanne Roche, veuve MONTERON, décédera le 15 novembre 1784 à l’âge de 75 ans.

Le 28 mars 1784 décède Claude BOSSU âgé de 50 ans, originaire du Luxembourg; son fils François BOSSU décédera à l’âge de 26 ans le 24 décembre de la même année. En 1789, le 10 juillet décédera «Marie-Louise BOULENGER, âgée de 43 ans veuve de Claude Bossu, appelé en pays-ci BOCHU, originaire du Luxembourg». Ils s’étaient mariés le 5 novembre 1773. (Claude BOSSU avait épousé en premières noces, Marie BEHEN, le 14 août 1759.

LES METIERS AGRICOLES

La vie à

La Chaussée-Tirancourt est à l’image de celle de la France;

elle tourne autour de l’agriculture. En plus des fermiers et des laboureurs,

bon nombre de personnes vivent plus au moins bien de la terre (surtout dans

la première partie du XVIIIe siècle).

Il est amusant de noter que les métiers sont souvent une tradition

familiale, c’est ainsi que l’on trouve des générations

de bergers, de charron, ou de maréchal ferrant.

Le berger

Les registres mentionnent Antoine du CROTOY et Jean DIU en 1718, tous deux à Tirancourt. Jean DIU, berger, décède à 75 ans, le 12/03/1742.

Par la suite, on trouve également: François MARCHAND (1742), Antoine CARPENTIER (1743), BEHEN (1751 Tirancourt), Ch. Philippe DIU (1761), J.B. BEHEN (1761, 1764, 1766), BOCHU (1776), Joseph CARON (1780, 1781, 1783), CARON (1782), DUCROTOY (1782).Le vacher

On trouve en 1709, la trace d’un vacher nommé FOURQUIER dont le fils page de 3 ans et demi «fut noyé et suffoqué dans le marais».

FOURQUER est vacher en 1791.Le charron

Jean PETIT (1713), Joseph du VIVIER (1719), Joseph DUVIVIER (1744, 1760), DEPOIX (1784).Le maréchal

Tout comme le charron, il tient une place importante dans le village. Il arrive parfois que «le mareschal» cultive quelques terres. Souvent, le métier est repris par le fils.

GUYON (1710, 1728), Nicolas GUION (1743), MOYE Charles (1712).

En 1760, on trouve un garçon maréchal-ferrant chez GUYON: COLLET.

En 1762,1764,1755,1770, Nicolas COLLET est maréchal.

En 1780, ce même COLLET est maréchal.Le valet de charrue

François LOGNON, natif de Flixecourt exerce ce labeur en 1708.

En 1759, Jacques PETIT est valet de charrue chez J.B. HORVILLE.

On trouve également: J.B. GAVOIS (1760), J.B. HULOT (1763, 1768)Le charretier

Jean FOURQUIER (1742, 1746)

Louis DUCAUROY (1767)Le domestique de ferme

Louis HUBLE (1781, 1783)Le blatier

Claude MALLET (1743), Joseph CAUCHY (1767), Nicolas BRANDICOURT (1767, 1768)Le ménager

BONDOIS (1760), DROUARD (1760), FOURQUET (1760), J.B. MALLET (1780), Claude DROUART (1780), J.B. CHAMBELLAN (1781), François HORVILLE (1781, 1782), DUCROTOY (1782), PARIS (1782), Pierre HUBLE (1783), J.B. DUPUIS (1783), Etienne DROUART (1784)…

Le ménager possède quelques terres qui ne suffisent pas à le faire vivre. il travaille souvent pour un laboureur, qui en échange, lui prête son matériel.Le chaufournier

HORVILLE Claude (1760, 1763, 1765, 1766, 1768), chaufournier et laboureur.

Le meunier

|

En 1787, les registres font état de DELHOMEL, meunier et de LEMAIRE, garçon-meunier. A cette époque, La Chaussée possède trois moulins : 2 en haut de la côte de Vignacourt, l’autre à Tirancourt. Les lieux-dits actuels témoignent encore de ce passé: «aux Moulins» et «le moulin BOULENGER» à Tirancourt. |

|

Les

moulins de La Chaussée étaient encore visibles en 1900.

Les voici, vus de Picquigny. |

|

LES DOMESTIQUES

Ils sont surtout

au service de Monsieur de LESTOCQ ou de la famille BRANDICOURT.

Ils peuvent être:

Concierge : MARIN-CHALOT en 1714

Commis, Jardinier : DUMOND (1723), MARZINGUE (1724), F. VIGOUREUX

(1747, 1755), il est décédé en 1768.

DAMENE (1791).

Jardinier : Jacques DAMENEZ (1783)

Servante : Marie DELECOLLE (1760)

Il est arrivé que des domestiques ne soient pas originaires de la région, ainsi les MARIN-CHALOT natifs de Rouen et d’Avranches ont suivi leurs maîtres à Tirancourt après avoir été en service à Paris.

Autres domestiques : Charles LETITRE (1740), chez monsieur J.B. DUVAL, curé.

LES TISSERANDS

On en compte beaucoup à La Chaussée surtout après 1750 :

Claude CARON (1701), A. CARPENTIER (1709), Jean BEUGER (1717), Jacques CARON (1718), Pierre HULOT (1719), LEBOEUF (1738), Nicolas CARON (1742), Claude MERCIER (1742), Louis MERCIER (1742), Antoine CARON (1743), Nicolas FLANDRE (1743), Jacques MERCIER (1743), Jean SAILLY (1743), Louis CARON ( 1745),

1758 : J. BARBIER, N. CARON, CAUCHY, C. CARON, J. DIU, LENOIR, Louis THUILLIER, A. VASSEUR, HORVILLE, COTIN, CHAMBELLAN, GOURGUECHON,

1760 : MERCIER, Pierre HULOT, MASSE, Martin VASSEUR, Claude DROUART,

1761 : Jacques BARBIER (et 63), Pierre HULOT (et 62, 64), Joseph CAUCHY, Charles HULOT (et 63, 64, 65), J.Ch. CARON, F.M. BARBIER (et 64, 66, 67), Charles HORVILLE (et 63, 68), Louis COTIN (et 62, 65, 66, 68),

1762 : F.H. MERCIER (et 64, 65), Martin MOYE, Honoré LENOIR (et 68), Charles GAVOIS (et maçon), Nicolas CUMEL, Germain CARON, Charles CARON, J.B. GIROUX (et manouvrier), Ch. THUILLIER (et syndic), Claude DROUART, J.B. BONDOIS, Pierre Louis THUILLIER (et 63, 67),

1763 :Pierre J. DIU (et 65, 66, 68), Eloy MALET (et 66), Charles CUMEL, Martin DIU,

1764 : Louis LETITRE (et 66, 68), J.B. GAVOIS (et 68), Nicolas CARON (et 66), J.F. BONDOIS (et 66, 68), Adrien DEFLANDRE,

1765 : Thomas et Antoine CARON, Claude CARON dit «Fro» (et 68), Jacques FRERE, François MERCIER (et 66, 68),

1766 : Jacques FLANDRE, J.F. CARON (et 67, 68), Ch. BRUNET, Honoré HULOT, Joseph CARON,

1767 : Pierre CARON, J.B. GIRAULT, J.B. DOMONT, Louis BEHEN, Charles DUCROTOY (et 68), Antoine BARBIER, Pierre BONDOIS, Pierre SAGUIEZ (et 69), Claude BONDOIS «Maître tisserand»,

1768 : Charles GAVOIS (et maçon), Pierre CAUCHY, Jacques DOMONT, Jean CARON, Noël SAILLY,

1769 : Charles POURCHEL, Pierre et Louis HORVILLE,

1771 : ROUSSEAU, BONDOIS,

1773 : MOYE, MERCIER, THUILLIER,

1777 : CARPENTIER, DEFLANDRE,

1780 : Pierre SAGUIER, Noël CARON (et 82), Louis CARON (et 83), Ambroise CARON,

1781 : CARON, Firmin MOYE, Louis DELECOLLE, Jacques BONDOIS, Philippe CARON,

1782 : Jacques FLANDRE, J.C. THUILLIER, François BONDOIS, Etienne DROUART, J.B. VINCHENEUX, Noël SAILLY, Pacifique CARON (et 84),

1783 : VINCHENEUX, CHAMBELLAN, DOMONT, MASSE, Pasquier PILVOIX, J.B. MOUTARDIER, Pierre BEHEN (et 85),

1784 : CUMEL, Jean SAILLY,

1785 : MALLET, Amboise CARON,

1786 : COTIN, FRERE…

Les tisserands

fabriquent chez eux des lainages assez légers avec de la laine du pays.

L’usage est surtout local.

Les métiers sont en majorité à la campagne à cause

de la réglementation de Colbert, ainsi les ouvriers séparés

ne pouvaient se mettre en grève.

Les sayeteurs se chargeaient ensuite d’écouler les toiles. Cette

activité souffrait du manque d’organisation. Le textile Picard

a souffert de la guerre d’Espagne. Dans les lainages, il y a plusieurs

étoffes: serge, râtine, camelot, revêche.

Amiens possède

de nombreux métiers (étilles). Les toisons sont données

aux houppiers. les fileurs(ses) travaillent au rouet, le négoce se

fait «Place au Fil».

Le foulage se fait aux pieds dans des baquets.

Les principales teintures sont le brasil, l’indigo et la waide, plante

cultivée en Picardie à cette époque.

La manufacture picarde rurale concurrence la manufacture urbaine; il y a autant

de métiers à la campagne que dans les villes; il faut dire que

l’on est plus docile dans les campagnes!

Ouvrier houppier

1768 : Pierre HUBLE (Saint-Vast)

Marchand de toile, mercier

Félix GUILLERAND : 1783 et 1785

Ouvrier sayeteur

Dans l’acte

reproduit ci-dessous, le métier de sayeteur est évoqué:

«Le 18 janvier 1724 mourut un enfant âgé d’environ

4 mois et fils d’un bourgeois d’Amiens nommé Jean CUVILLIER,

à ce qu’on m’a dit «marchand setteur» de la

paroisse St-jacques qui l’avoit icy donné à nourrir à

Barbe du Crotoy».

1756 : Nicolas

BOURGEOIS, frère de Monsieur le curé, Maître Saiteur à

Amiens,

1760 : LEFEBVRE,

1766 : J.C. MERCIER (ouvrier sayeteur à Amiens),

1767 : J.H. CARPENTIER,

1771 : MERCIER,

1775 : DUPUIS,

1780 :Joseph SAILLY,

1781 : Claude HORVILLE.

AUTRES METIERS

Journalier : Pierre CRAMPON (1764), Joseph GUILLERAND (1768), HUBLE (1771), LETITRE (1780), J.B. CRAMPON (1780), Claude BOCHU (1780), Claude CARON (1782), Mathieu LEGRAND (1783).

Tonnelier : 1788 BELARD, 1775 BONDOIS (à Amiens).

Maçon : GAVOIS (1760 , 1761), Charles GAVOIS (1762,1763), J.B. GAVOIS (1780).

Tailleur d’habits : RIDOUX (1743), BONDOIS (1749), Christophe BONDOIS (1759), Pierre BONDOIS, fils de Christophe (1761, 1763), Georges BERNARD (1780).

Batelier : 1787 Louis THIBAUT.

Menuisier : 1771 PAUCHET, 1780 CANTELEUX, 1782 Louis PAUCHET.

Bourrelier : 1757 TROIVAUX, 1783 BRUNET Philippe François, 1785 BRUNET Jean Baptiste.

Cabaretier

1761, 1765, 1767

: Jacques BEAUVAL

1763 : Jacques HORVILLE

1766 : Joseph POIREE

1783 et 1785 : J.B. CAUCHY

1784 et 1787 : Jean François MALLET

1787 : DUPUIS

Cordonnier

1760 : HUGUES

1766 et 1768 : Nicolas MOYE (cordonnier et tisserand)

1768 : FRERE

1782 : Pierre HUGUES

1782 et 1783 : J.B. FRERE

Savetier

Jean TOURNEUR (+1709), 1771 FRERE, 1759 et 1762 : BOVAL (savetier et cabaretier).

Rémouleur

Jean VESSIER (1783)

Le marchand

de tourbe

En 1709, meurt «subitement sur les 4 heures du soir, Jacques MERCIER»

(30 ans), marchand de tourbe.

En 1727, il est question du négoce de la tourbe avec des gens de Poulainville.

1761 : Jean baptiste MERCIER, marchand de tourbe.

1763 : Claude MERCIER.

Autres

marchands tourbiers

BARBIER (1780 et 1787), LESOBRE (1789).

A part ces quelques

cas, il n’est plus fait mention de la tourbe; c’est étonnant

car La Chaussée devait déjà compter plusieurs tourbiers.

En effet, à cette époque, les Prés d’Acon sont

tourbés, c’est pour cette raison que la vallée se trouve

plus bas que la route départementale et les marais communaux; un ruisseau

y a été creusé afin de permettre l’écoulement

des eaux. (Un procès opposera la commune aux Hospices d’Amiens

propriétaires des prés.)

Employé

dans la gabelle

La gabelle était un impôt sur le sel. Il y avait une administration

chargée de percevoir cet impôt.

En 1720, Pierre MIANNAY exerce à Abbeville où sa femme décèdera.

Autres employés : MOLLET (1750), GUILLEMANT (1751), J.F. VASSEUR (1766), J.B. BERTOUT (1766), F. WADBLED (1766 et 1770), C. PAUCHET (1767), Joseph BECOURT (1769), Pierre CARON (1769), Jacques DEQUEN (1781), HULOT (1789).

Employés

dans les fermes du roi

Sous l’ancien régime, une administration, dépendant d’un

«fermier général», était chargée de

la collecte d’impôts indirects dont la gabelle.

| 1728 : Pierre DAMBREVILLE | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1744 et 1745 : MAILLOT | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1748 : THAIBAUT | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1763, 1764, 1765 : J.F. FRETE | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1771 : DORY | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1775 : MOURET | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

| 1775 : Pierre CARLES | Cavalier d'ordre dans les fermes |

| 1791 : du POUVILLON | Brigadier dans les fermes de Tirancourt |

Autres

employés

- 1739 GARBE,

1741 BLOND,

- 1742,1744,1745

GUILLERAND, 1743 BOIDIN,

- 1745 BOIS, 1746 THIBAUT, 1747 COFFIN, 1748 MALET,

- 1760 DELECOLLE, 1760 ROUSSEAUX,

- 1761, 1762, 1763, 1764 J.B. DUPUIS,

- 1764 Claude BRULE, 1772 BOULLENGER,

- 1769 et 1772 Jacques DEQUEN.

Le couvreur

de Chaume

A cette époque, les couvertures des habitations sont faites en chaume.

En 1709, on trouve le nom de Jean CARETTE couvreur de chaume, en 1779 CAUCHY.

Ce n’est qu’au milieu du XIXème siècle que les maisons

durent être couvertes en tuiles ou en ardoises en raison des incendies.

En 1767, on trouve Pierre CAUCHY, « couvreur en paille ».

Les rentiers

- Le 29 janvier 1713 décède à l’âge de 72

ans un ancien lieutenant : Louis CARON. Il s’était marié

en 1709 avec Marguerite ALLIS (40 ans).

- En 1720, le 8 juillet, décède un ancien marchand apothicaire

d’Amiens, Charles CUVILLIER (75 ans) retiré à La Chaussée

depuis quelques années.

- En 1720, le 15 janvier, décède Pierre du CROCQ (80 ans) de

Nancy.

Les autres

métiers cités

- Maître cordonnier à Amiens

- Marchand de vin Place du « Marché au foeur »

- Marchand chaudronnier à Bougainville

- Marchand épicier à Amiens (BONDOIS 1775)

- Facteur des messageries Royales d’Amiens (POLARD 1784)

- Marchand boucher à Picquigny (FOURDRINOY 1754)

- Huissier

- Revendeur de pain (Joseph CAUCHY en 1763)

- Marchand de denrées (Joseph CAUCHY en 1765)

- Regrattier (François Charles OBRY en 1766)

- Marchand chapelier (ROBUTEL à Amiens en 1718)

- Officier de santé à Picquigny (M. DELORME)

- Chirurgien à Saint Sauveur (M. BULOT en 1767)

LE SYNDIC

C’est le

représentant de la communauté. Il défend les intérêts

de la population. Il a un peu le rôle du maire.

En 1762, cette fonction est attribuée à Charles THUILLIER.

En 1785, le Syndic de La Chaussée est HORVILLE Nicolas.

LES INCENDIES

Les maisons étant serrées et les matériaux utilisés très combustibles (chaume, bois), les incendies étaient de ce fait nombreux et faisaient parfois des victimes.

en 1725, le 4 avril : Madeleine CARON périt dans l’incendie de sa maison entre 2 et 3 heures du matin, son corps fut mis en terre le jour même.

«Le 18 novembre 1788, il y a eu un incendie en la paroisse de La Chaussée qui a commencé à midi par la maison de Louis CARON ou de J.B. MOUTARDIER sans qu’on puisse l’assurer par qui des deux, dans la petite rue qui conduit de l’Eglise à Picquigny et qui a consumé 8 maisons».

Le 13 Prairial An VII, «sur les 2 heures de la nuit a esté étouffée dans une cave par un incendie, la citoyenne Geneviève DIU âgée de 42 ans, femme de Charles DESTRE, bocquillon, retirée de la cave par le citoyen DEROUVROY, en présence de Louis ROUTIER, juge de paix du canton du-dit Picquigny, du citoyen LEFORME, officier de santé à Picquigny, d’Agatange BARBIER agent municipal et de plusieurs témoins» (J.B. FOUACHE et P. HULOT).