SOUVENIRS... |

|

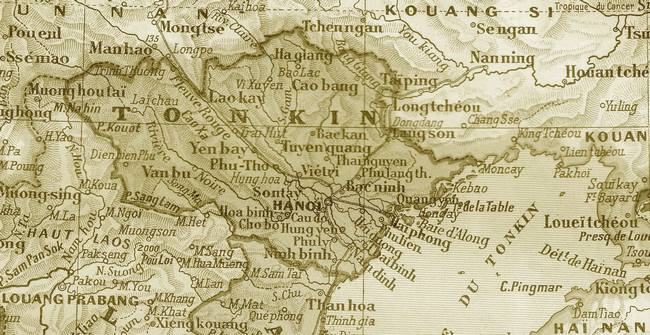

En 1946, le fracas des armes s’est tu en Europe. Depuis mai 1945, la France panse ses plaies. Les séquelles du deuxième conflit mondial sont nombreuses et profondes. L’empire colonial qui nous avait tant aidé pendant les années noires de l’occupation devient un vif sujet d’inquiétude. Les émeutes de SÉTIF en Algérie en sont un témoignage troublant. A 13 000 kilomètres de la mère patrie, l’Indochine française soumise à l’occupation japonaise depuis 1940 et ensuite à la présence anglaise au sud, et chinoise au nord, ressent des velléités d’indépendance. Nos revers successifs devant les Allemands et les Japonais nous ont fait perdre la face. Cette situation est lourde de conséquence. L’opinion française est encore loin du principe de liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. La guerre mûrit donc lentement. Il y a des accords, des renversements d’alliance – tout un temps de coups fourrés et de duplicité. C’est l’époque où HÔ CHI MINH dit à Marius MOUTET, ministre socialiste des Colonies : « Notre affaire peut se régler en trois mois ou en trente ans. Si vous nous acculez à la guerre, vous me tuerez dix hommes quand je vous en tuerai un. Et à ce prix, c’est encore moi qui gagne… ».A mon niveau, les choses sont plus simples. Engagé dans la Résistance à dix-sept ans pour libérer mon pays, c’est chose faite. L’Indochine est française et elle doit le rester. J’ai vingt ans, gonflé de certitudes où le doute est absent, inconscient de la complexité des choses, je signe mon engagement pour la guerre d’Indochine.

J’arrive à Fréjus en septembre 1946 en provenance du quatrième régiment de spahis marocains à FEZ. Je fais la connaissance de plusieurs camarades picards, dont GOTTFIELD d’Abbeville, mon voisin de chambrée. Nous subissons un entraînement spécifique à la lutte antiguérilla. Les vaccinations préventives aux maladies tropicales nous sont administrées. La permission de « départ colonial » qui est attribuée à l’issue de cette période de transit est la bienvenue. Les quelques jours passés à LA CHAUSSÉE paraissent bien courts. Par un triste après-midi de novembre, je quitte mon village natal. Mon oncle, vieux poilu de 14-18, m’accompagne à la gare de Picquigny. Il a eu une conduite glorieuse au cours de la première guerre mondiale (blessé à TERGNIER). Au départ de l’autorail, il essuie furtivement une larme. La veille au soir, au repas, mon père m’a fait cadeau de sa pipe, comme porte chance, en me demandant de lui ramener. C’était un cadeau que ma mère, morte pour la France le 20 mai 1940, lui avait fait pour un de ses anniversaires. Ce geste de mon père avait pour lui et moi une signification symbolique très profonde.

Pensif, derrière la vitre de l’autorail, je regarde disparaître les vestiges du clocher de mon village derrière les rideaux d’arbres des marais environnants. Dans la soirée, je suis à PARIS. A ma descente du train, je suis contrôlé par une patrouille de gendarmes de la prévôté militaire qui me reprochent de ne pas avoir boutonné mon blouson de combat. A mon arrivée à FRÉJUS, lors du rassemblement de mon détachement, j’apprends que je suis puni de huit jours de prison par le général commandant la place de PARIS. Motif : « tenue débraillée ». La République n’est pas tendre pour ceux qui vont défendre son Empire. Je passe donc mes derniers jours sur la terre de France en prison régimentaire. Un matin, le sergent de semaine vient m’extraire de ma geôle pour percevoir le paquetage colonial, formalité indispensable avant le grand départ. Le 25 novembre, nous sommes embarqués en gare de SAINT-RAPHAËL pour MARSEILLE. Dans nos wagons à bestiaux, nous parvenons directement au port phocéen.

Au petit matin de ce dimanche 26 novembre, nous gravissons la passerelle du paquebot « Félix Roussel », amarré au quai de la Joliette. Une immense cale sera notre lieu de séjour pendant un mois. La perception des hamacs de couchage s’effectue rapidement. Leur installation est prévue à 21 heures et leur démontage à 7 heures. La nuit nous surprend dans nos différentes occupations à bord. Un bruit de machines tournant au ralenti se fait entendre. Monté sur le pont, je vois l’équipage larguer les amarres. Le navire s’éloigne doucement du quai. Notre Dame de la Garde scintille dans le lointain. Trois coups de sirène me tirent de mes pensées. Quelques minutes plus tard, les lumières de NICE sont la dernière vision de la France pour laquelle nous allons combattre.

Au petit matin, c’est la pleine mer. Les îles sanguinaires, voisines de la Corse, se détachent dans une légère brume. PORT SAÏD en Egypte est notre première escale. La statue de Ferdinand de Lesseps tend son bras vers le canal de SUEZ. Autorisés à descendre à terre, nous sommes vite assaillis par des enfants qui mendient pièces de monnaie, friandises ou cigarettes. Ils sont écartés sans ménagement par les policiers britanniques (en 1946, l’Egypte est encore sous mandat anglais). Dans les commerces de la ville, des phonographes distillent de vieux airs français. C’est sans doute le même scénario à chaque passage de bateau français. Montés à bord en fin de journée, des pilotes égyptiens prennent le bateau en charge pour la traversée du canal de SUEZ qui s’effectue de nuit. L’allure du mastodonte est réduite et sur ce canal très étroit, il donne l’impression de progresser au milieu des terres. D’un côté l’aspect quasi-désertique des sables du Moyen-Orient tranche avec l’aspect plus urbanisé de la rive égyptienne. La ville de SUEZ où nous effectuons une courte escale présente un caractère plus opulent avec ses luxueuses villas. Le « Félix Roussel » pénètre en mer Rouge suivi par quelques requins en quête de nourriture. La couleur des algues qui peuplent les fonds marins donne une teinte particulière aux reflets de l’eau. A DJIBOUTI, la chaleur est accablante ; une forte odeur de mazout empuantit l’atmosphère. Le navire fait le plein de ses soutes. Il est interdit de descendre à terre. Mon prochain contact avec la terre ferme s’effectuera à COLOMBO sur l’île de CEYLAN en plein océan Indien (en 1946, ce n’est pas encore le Sri Lanka). Dans cette ville, nous sommes accueillis avec sympathie dans un mess anglais. Ensuite nous découvrons l’île, guidés par un camarade pondichérien qui rentre de la campagne d’Allemagne et retourne dans sa ville natale.

La dernière escale nous conduit à SINGAPOUR où le « Félix Roussel » jette l’ancre pour la journée. Nous ne sommes pas autorisés à descendre. La perspective des gratte-ciels de cette ville-champignon est magnifique. Par la radio de bord, nous apprenons que le Viet Minh a lancé une grande offensive le soir du 19 décembre 1946 à HANOÏ assassinant tous les civils français et attaquant tous les objectifs militaires. C’est le début d’une guerre qui va durer huit ans. La remontée vers le nord par la mer de Chine amène notre renfort de 3 000 hommes au cap Saint Jacques. Là, l’accueil fraternel de deux vedettes rapides de la marine avec mitrailleuses lourdes en batterie nous donne un avant-goût de ce qui va suivre.

Par le Mékong à la largeur infinie, nous atteignons le port de SAÏGON dans la soirée. C’est le 24 décembre. Pas de réveillon, ni d’arbre de Noël. La préparation du débarquement s’effectue dans le calme. C’est la veillée… d’armes. Transportés au camp des mares où est cantonné le 5ème Cuirassiers, nous apprécions un repas amélioré pour le jour de Noël. Je mange quelques tranches d’ananas pour la première fois de ma vie.

Sous le soleil brûlant de Cochinchine par un jour de Noël, le dépaysement est total. Le camp Pétruski est le lieu de notre premier cantonnement. Nous dormons à même le sol sur une couverture. La nourriture est juste tolérable en quantité et en qualité. La perception de l’armement avec son entretien et la familiarisation indispensable occupe la majeure partie de nos journées.

C’est au cours de ce séjour saïgonnais que j’ai l’heureuse surprise de rencontrer le capitaine RULLIER (futur colonel, qui habitait La Chaussée jusqu’à sa retraite décédé en 1990 ; son épouse Suzanne est la nièce de l’une de mes tantes). Il est affecté au 1er Bureau de l’état-major du CEFO à SAÏGON et m’invite chez eux boulevard Charner, parallèle à la rue Catinat, en plein centre de SAÏGON.

Au cours de cette agréable soirée, nous évoquons LA CHAUSSÉE, le passé, le présent, l’avenir. Il m’offre la possibilité de me faire affecter avec lui à l’état-major supérieur du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Cette possibilité est alléchante, mais je suis venu ici pour me battre, je n’envisage pas de dire à mes camarades que je les quitte pour une affectation protectrice. J’ai donc quitté ces amis sympathiques en déclinant la proposition qu’ils me faisaient. Les tribulations de la guerre ne permettront pas de nous revoir. Ils furent d’ailleurs rapatriés quelques mois plus tard.

Le 18 janvier 1947, j’embarque avec mon unité et un bataillon de parachutistes sur le paquebot « Champollion » pour rejoindre HAÏPHONG au Tonkin. La destination est atteinte le 25 janvier en fin de nuit. Notre débarquement s’effectue sous la protection de navires de guerre ; nous progressons dans la ville au milieu des trous d’obus. La ville a été bombardée en novembre 1946 par notre marine, causant de gros dégâts. Nous déambulons bras dessus, bras dessous en chantant jusqu’à l’avenue de Belgique pour cantonner dans des demeures vides de leurs occupants. Des civils français nous applaudissent au passage, heureux de bénéficier d’une aussi joyeuse protection. Le moral est au zénith. Le rhum de l’Intendance n’y est pas étranger. La route coloniale n° 5 HANOÏ – HAÏPHONG ayant été dégagée par d’autres unités du corps expéditionnaire les jours précédents, nous effectuons quelques opérations de nettoyage dans les villages environnants. De ces villages peuvent partir des raids vietminh sur cette importante voie de communication, vitale pour le dispositif français au Tonkin puisqu’elle permet la liaison de la capitale, HANOÏ, au grand port de la région, HAÏPHONG. L’ennemi évite le contact et le bilan de ces opérations n’est pas important. Nous rembarquons quelques jours plus tard sur un autre navire pour HONGAY, port charbonnier des charbonnages à ciel ouvert du Tonkin. Ne pouvant accoster au quai portuaire de HONGAY, nous sommes transbordés en plaine baie d’Along sur un bateau de faible tonnage, le « Docteur Roux ». Ce transbordement s’effectue à l’aide d’échelles de cordes jointes entre elles, qui forment un immense filet que nous descendons sur le flanc du navire. Nous sommes tous atteints par la dysenterie ayant pour cause les rations « Pacifique » avariées en provenance de l’armée anglaise.

Débarqués à HONGAY, nous relevons le 1er bataillon du 23ème RIC. Je participe à quelques opérations meurtrières ayant pour objet l’ouverture de la route HONGAY – QUANG YEN – HONG BI. Le 5 mars, je repars dans de durs combats vers ANCHAU par QUANG LA et VI LOAI. Après une randonnée de trois jours à travers vallées et montagnes dans un terrain particulièrement difficile, en dépit d’une forte résistance de l’ennemi et de durs accrochages, nous arrivons victorieux à ANCHAU. A cet endroit, la liaison est faite avec des éléments venus de LANG SON.

Le 15 mars, je reviens à ANCHAU par TIEN YEN et DINH LAP où mon unité participe brillamment au raid sur LUC NAM, poussant même jusqu’à LI VIEN. Nous avons la surprise d’abattre un officier japonais qui n’a pas abdiqué. Après ces différentes opérations, nous quittons notre cantonnement de base situé à l’hôpital de HONGAY. Déjà certains de mes proches camarades connus au camp de Fréjus manquent à l’appel. Nous renouvelons nos réserves de munitions et à cette occasion, je suis chargé par mon capitaine d’amorcer notre dotation de grenades quadrillées. Cette manipulation nécessite l’introduction dans chaque corps de grenade d’un détonateur au fulminate de mercure. Une maladresse de ma part peut déclencher une explosion. C’est le « salaire de la peur ». Pour parer aux conséquences d’un accident, il m’est ordonné de m’installer dans un trou. L’ordonnateur conclut par cette phrase : « si tu sautes, tu sauteras seul ». La solidarité n’est pas un vain mot. Au-delà de ces arguments sans équivoque, il a sans doute raison. Il sait ce qu’est la mort. Au cours d’un combat, il a le cou largement entaillé par les Viets qui le laissent mourant sur le terrain ; il sera sauvé par l’arrivée d’une AM du 5ème cuirassiers.

Au cours d’une opération qui mobilise une grande partie des effectifs de l’escadron, je suis chargé d’occuper seul un poste à quelques centaines de mètres de l’hôpital de HONGAY. Nous n’avons pas les effectifs nécessaires pour assurer l’occupation à plusieurs. Pendant plusieurs nuits et plusieurs jours, j’espère que les Viets ne viendront pas harceler cette position. La nuit, je somnole mais ne dors pas, grenades et fusil mitrailleur chargé à portée de mains, prêt à défendre chèrement ma vie. Heureusement, aucune attaque ne vient contrarier mes espérances.

Après toutes ces opérations et raids qui assainissent un peu la région, nous sommes chargés d’occuper trois postes pour que notre présence auprès des populations soit effective.

Nous faisons mouvement sur trois points d’ancrage : CHO TROÏ, QUANG LA, VA CAT CHA. Avec un peloton de combat, un peloton de mitrailleuses et le peloton de commandement, je prends position à CHO TROÏ. Les harcèlements nocturnes sont fréquents. Notre riposte est toujours vigoureuse. Dès que le concert des crapauds-buffles cesse autour du poste, signifiant une présence humaine dans les environs, nous sommes en alerte. La plupart du temps, un long silence précède les tirs vietminh. Nous attendons d’un moment à l’autre un assaut qui ne vient pas.

Le 24 mars 1947, le jour se lève sous un ciel gris et bas. Le crachin tonkinois ajoute à la monotonie et à la fatigue de la veille nocturne.

Selon un tour de garde le secteur de surveillance imparti est scruté avec la plus grande vigilance, le moindre bruit analysé en détail. Les nuits sans lune sont particulièrement angoissantes et les coups de feu de sentinelles énervées assez fréquents.

Ce matin le dodge 4x4 de l’adjudant GILLES, un Oranais, avec son chauffeur, BIDEGAIMBERRY, un Basque, accompagné d’un petit groupe de protection est chargé d’acheminer le ravitaillement en vivres et munitions vers le peloton du sous-lieutenant POLÉRI. Ce peloton occupe le poste de QUANG LA. Le véhicule stoppera à la limite de l’itinéraire carrossable. La distance restante, couverte de jungle et de marécages, étant parcourue à pied par des éléments du poste de QUANG LA, aidés par des « coolies » prenant en charge les vivres et les munitions dans des filets à cochons, suspendus à des bambous.

Vers midi, à la vacation radio, le capitaine MESNIL apprend que le peloton POLÉRI est tombé dans une embuscade. L’accrochage est violent, des morts, des blessés sont signalés. Des secours sont demandés. Le capitaine décide d’envoyer un détachement à la rescousse. Ce renfort est constitué d’une vingtaine d’hommes. Par esprit de camaraderie, je me porte volontaire pour participer à cette opération. Nous partons rapidement à pied. Parvenus en zone dangereuse, le lieutenant MASSIAS nous rassemble autour de lui et demande un volontaire comme éclaireur de pointe.

à VAT CHAÏ, sur le débarcadère en provenance de HONGAY.Sans mot dire, nous scrutons le visage de chacun sous le regard du lieutenant qui attend une réponse. Les secondes sont pesantes. Puisque je suis volontaire pour cette mission, je décide de lever la main. Je reçois un ordre : « TOURNEUR, avancez, nous vous suivons ». Comme mû par un ressort, tellement la tension est grande, je m’élance sur la piste à allure rapide. Je scrute l’horizon fait de bois, de broussailles, de rizières. Tout me semble sinistre et lourd de menaces. De temps en temps, je me retourne, les camarades me suivent à 150 mètres environ. J’ai conscience d’être une cible vivante, appelée à recevoir les premières balles si les Viets nous attaquent. J’ai la « trouille », la sueur me coule dans le dos, je suis trempé, je vais mourir à 13 000 kilomètres de LA CHAUSSÉE.

Je marche de plus en plus vite et, comme d’autres l’ont fait avant moi, en pareille circonstance, je prie. Je me retourne, la colonne suit. Certains camarades, chargés de la mitrailleuse de 30 (7m/m62) et des boîtes de bandes de cartouches, peinent à me suivre. Soudain tout s’embrase, tout crépite, tout explose. Deux balles claquent entre mes pieds et font gicler la terre. Instantanément je tire et me laisse tomber, serrant mon fusil contre moi. Je roule dans un trou boueux… mais providentiel. Une grenade à fusil explose derrière moi. Les balles sifflent, miaulent, ricochent. Les « tacos » caractéristiques des fusils « japonais » résonnent dans mes oreilles.

Je ne peux tirer la culasse de mon fusil pour extraire la douille de la cartouche tirée. Elle est bloquée par la boue. Un déluge de feu continue de s’abattre sur nous, clouant tout le monde au sol. Les Viets s’avancent, utilisant le moindre repli de terrain, le moindre couvert de végétation. Enfin, ma culasse fonctionne, je tire comme un fou sur tout ce qui bouge. Les Viets sont là, à portée de grenade. J’en lance une, puis deux, puis trois. Je n’en ai plus. Je suis tellement près des explosions que les éclats me sifflent aux oreilles, même en me couchant après chaque lancer. J’entends des hurlements venant d’en face. À cette époque nous n’avons que des grenades défensives quadrillées dont les éclats sont meurtriers à 100 mètres. Nous serons dotés de grenades offensives à parois en tôle plus tard. Je pense que je vais peut-être tomber vivant entre les mains des Viets et que le suicide serait une meilleure conclusion. Michel LOMINÉ, un Breton de SAINT SERVAN, saute dans mon trou et vide chargeur sur chargeur avec son pistolet mitrailleur « Sten ». STOULIG, un Alsacien, debout sur la piste avec son fusil mitrailleur « Bren » arrose les Viets qui commencent à décrocher. Tout à coup, notre mitrailleuse de 30 rentre en action, tirant juste au-dessus de nos têtes des dizaines de balles traçantes. Cette fois, le décrochage adverse s’accélère par les itinéraires empruntés lors de leur assaut. Je me retourne, j’aperçois mon camarade Michel CORDIER, d’ALBERT, couché sur le dos, un chapelet entre les mains, il prie. Il a reçu une balle dans le ventre, il va mourir quelques heures plus tard. L’officier le fait transporter par le maréchal des logis RAGUET et l’infirmier Lucien DUBUS, un Lillois, dans une paillote, près du lieu de l’accrochage. Je reçois l’ordre de repartir. Je serre la main de Michel CORDIER une dernière fois en lui disant : « ça va aller Michel », il est comateux. La nuit tombe. Nous nous dirigeons vers le poste de QUANG LA sans savoir ce que sont devenus ses occupants. Une colonne de Viets, éclairée par des torches, s’avance à contresens sur notre droite à environ un kilomètre. Suivant les instructions du lieutenant, je m’engage dans une végétation assez dense. Nous nous tenons par la main pour éviter tout égarement. Soudain, dans une zone plus dégagée, j’aperçois la lumière d’une lanterne qui se déplace. Je m’arrête et je mets un genou à terre. L’officier s’approche et après quelques instants de réflexion m’ordonne de tirer. Dès le coup de feu la lumière disparaît. Nous changeons de cap ouvrant la voie à coups de « coupe-coupe » dans une végétation compacte. Le poste de QUANG LA est distant de 40 kilomètres de notre point de départ, le poste de CHO TROÏ. L’embuscade de l’après-midi a fortement ralenti notre marche. Qu’est devenu le peloton POLÉRI ? Nous l’ignorons.

village où fut tué son ami, Jean HAEFLE.Après quelques kilomètres de marche éprouvante entrecoupée d’alertes, dues parfois à des vols de lucioles, à des fauves ou serpents dérangés dans leur chasse nocturne, nous entrevoyons le poste de QUANG LA. Le chef de détachement interpelle les sentinelles à une centaine de mètres. Celles-ci nous autorisent à avancer après échange des signaux de reconnaissance conventionnels. Le sous-lieutenant POLÉRI nous accueille avec soulagement. Il a pu décrocher lors de l’embuscade et rentrer à QUANG LA, en ramenant deux morts et un blessé grave.

Morts de fatigue, nous nous couchons à même le sol humide pour deux heures de sommeil réparateur. Le supplice de la soif ne nous est pas épargné. Une grande jarre contenant de l’eau désinfectée et du citron en poudre est cassée par un camarade maladroit. Les gémissements du blessé sont durs à supporter. Je suis réveillé par un sous-officier de quart. Le lieutenant MASSIAS organise le retour vers le poste de CHO TROÏ par un itinéraire différent. Des « coolies » transportent les deux morts et le blessé dans des filets suspendus à des bambous. C’est le seul moyen existant. Une rivière gonflée par la marée de la mer de Chine doit être traversée. Pourvu que les Viets ne saluent pas notre retour à cet endroit. Je la franchis en premier, ma ceinture de cartouchières et mon fusil à bout de bras.

Cette précaution pourrait éviter un mauvais fonctionnement ultérieur. Rien ne bouge, je me poste ensuite, sur l’autre berge, en protection du détachement qui traverse le cours d’eau. La marche funèbre continue. Le blessé, touché au ventre, se mord les poings pour ne pas gémir trop fort et attirer l’attention de l’ennemi. Au bout de quelques kilomètres, l’officier ordonne une pause. Le blessé ne gémit plus, il est mort. Les « coolies » indigènes se sont volatilisés dans la brousse, abandonnant les cadavres de nos camarades sur le sol. À tour de rôle, nous devrons nous acquitter du transport des dépouilles. Les Viets ont dû perdre notre trace, aucune embuscade ne viendra contrarier notre retour à CHO TROÏ.

Dans le jour naissant apparaît notre poste où flotte le drapeau de la France. Le capitaine MESNIL, debout à la chicane de fils barbelés, nous attend. La gorge serrée, il me dit : « c’est bien TOURNEUR, va dormir ! ». Ivre de fatigue, ne pouvant plus mettre un pied devant l’autre, je m’écroule sur mon lit de camp.

Quelques mois plus tard, à HANOÏ, j’ai l’occasion de lire le journal français « L’Entente ». Sous le titre : « Exploit sportif au Tonkin » les péripéties des combats du 24 mars 1947 sont relatées. Nous avons marché pendant près de 80 kilomètres, sans manger, sans presque boire. J’ai fumé une ou deux cigarettes pour décoller les sangsues qui pénétraient par les œillets des chaussures pour se nourrir de mon sang.

Quelques jours plus tard, la mort du maréchal des logis Jean HAEFLÉ est à déplorer. Chargé d’alimenter l’effectif du poste en vivres frais, il est abattu d’une balle en pleine tête par un Viet chez un commerçant. Le Viet s’enfuit avec l’arme du sous officier.

La vie au poste de CHO TROÏ, entrecoupée d’opérations et de harcèlements, se déroule jusqu’à mi-juin 1947 où nous devons descendre à SAÏGON pour renforcer le 5ème régiment de cuirassiers.

Cette unité qui escorte les convois sur MY THO, DALAT et autres destinations connaît une pénurie de pneus qui équipent ses automitrailleuses « Coventry » et autres scout-cars « Imbert » de fabrication anglaise. Au cours de mon embarquement dans le port de HONGAY, en traversant le goulet de VAT CHAÏ, une violente tornade tropicale jette le sampan sur lequel je suis installé avec trois camarades et un passeur tonkinois sur la coque du LCT (navire de débarquement). Le sampan est détruit, nous sommes précipités à l’eau. Heureusement que mon père m’a appris à nager dans le marais de LA CHAUSSÉE, malheureusement la pipe qu’il m’avait offert est au fond de la mer de Chine. Les marins du LCT nous jettent des bouées de sauvetage. Dans le naufrage, nous perdons paquetages et armement. Au bout de quelques jours, nous parvenons en Cochinchine où nous sommes cantonnés au lycée Pétruski, situé entre SAÏGON et CHOLON. Pendant trois mois dans la moiteur d’un été tropical, nous escortons les convois civils dans le delta du Mékong. La situation semble plus calme qu’au Tonkin et les harcèlements peu fréquents. CHOLON, l’immense banlieue chinoise de SAÏGON, nous dévoile progressivement ses côtés secrets et… moins secrets dans un mélange de guerre et de repos du guerrier. Nous sortons armés, en veillant à ne pas être isolé des camarades. Les attentats à la grenade, au couteau ou au revolver son nombreux. C’est un vrai Far West.

En septembre 1947, le Tonkin nous accueille à nouveau. Sur un LCT, nous entrons dans le port de HAÏPHONG salués au sifflet par les équipages, alignés sur le pont, des navires de guerre au mouillage. Après la mise à quai de nos véhicules, nous fonçons vers le village de VA CAT HUONG sur la RC 5. L’installation des pelotons s’effectue dans les quelques maisons encore debout. Ce lieu a été rasé à la suite des combats pour la reconquête de la route coloniale HANOÏ – HAÏPHONG. C’est également un nœud ferroviaire sur la ligne HANOÏ – HAÏPHONG. Au sud culmine la montagne des « éléphants », appellation due à la forme de pachyderme de ce massif. Chaque soir, un obusier de 75 m/m du RICM arrose l’endroit de quelques salves, pour répondre au harcèlement de nos positions par le Viet Minh. Au nord du village coule le fleuve rouge. Au cours de ses débordements, nous avons de l’eau à mi-cuisse.

Chaque matin, c’est le départ en patrouille d’ouverture de la route et de la voie ferrée. Dans nos missions figure également la protection des villages catholiques environnants contre les incursions des unités du Viet Minh. Il n’est pas rare d’être alerté en pleine nuit par le tocsin d’une église. L’intervention est rapide et nous restons sur place pendant quelques heures afin de rassurer la population qui se barricade dans les églises.

Après quelques semaines, je suis détaché avec mon peloton de jeeps blindées au poste de KINHJAO, quelques kilomètres plus à l’ouest. Nous renforçons les défenses de ce site avec l’aide de quelques coolies. Nous installons une ligne téléphonique reliée au PC de notre escadron. Chaque nuit, le fil est coupé par les Viets. Dans ce secteur, l’organisation politico administrative du Viet Minh (OPA) est très active. Chaque semaine se tient le marché, lieu de rencontre très animé. Au cours d’un de ceux-ci, un chef de canton tonkinois, fidèle ami de la France, est assassiné par un tueur Viet Minh d’une balle dans le dos. Notre officier de renseignements, auquel des informations très précises sont parvenues, décide de monter une embuscade autour de la résidence d’un notable suspecté d’entretenir des liens avec le Viet Minh. Par une nuit sans lune, le traquenard est mis en place. L’attente est longue, engourdissante, les moustiques agressifs. Soudain des ombres apparaissent en provenance de la rizière voisine. Mon PM Thomson crache des flammes sur une tâche blanchâtre, l’agent Viet portant une chemise blanche est touché mais dans un réflexe de sauvegarde, il a jeté ce vêtement trop voyant. Celui-ci est tâché de sang mais son porteur a réussi à s’enfuir. Deux OPA sont capturés avec leurs armes ainsi que le notable qui devait les recevoir.

Promu sous-officier, je dois déplorer la mort des deux camarades de l’escadron ayant fait l’objet de la même promotion : CHARDON, un orléanais, tué par un tir imprécis de l’artillerie française, et CATHONNET, un lillois, noyé au cours d’une opération.

Devant assurer la relève du poste de CHIKKÉ tenu par des légionnaires du 3ème REI, je prends contact avec un sergent roumain qui m’emmène avec quelques hommes reconnaître un tronçon d’itinéraire sur la RC 5 ; nous devons le sécuriser quotidiennement. Le dodge 4x4 avec le sergent et quelques légionnaires s’engage le premier sur la route. Je le suis avec deux jeeps et quelques hommes. Au bout de quelques kilomètres, une formidable explosion nous ébranle. Un épais nuage de fumée noire me cache la vue du dodge de la Légion Etrangère. Avec les mitrailleuses de 30 de mes deux jeeps, je commence à tirer sur les côtés de la route où s’échappent des Viets qui nous arrosent de longues rafales. Dans la fumée qui se dilue, j’aperçois les légionnaires qui sautent du véhicule et entament une course-poursuite. L’obus de marine de 138 piégé a explosé derrière leur véhicule, un temps trop tard, les épargnant miraculeusement. La route est coupée, l’eau des rizières environnantes transforme le cratère de l’explosion en lac. Notre riposte a été rapide et sévère pour l’adversaire. Mission accomplie… Le Génie, aidé par des coolies, répare la coupure dans l’après-midi. Les convois doivent passer coûte que coûte.

Le harcèlement du poste se poursuit chaque nuit parfois avec l’appui de tirs de mortiers. Pour desserrer l’étreinte, il est entrepris des sorties nocturnes avec des éléments d’une quinzaine d’hommes. J’ai l’occasion d’accrocher un élément Viet Minh pourvu en armes automatiques et en lance-grenades. Après quelques échanges de tirs, l’ennemi décroche. Le feu nourri déclenché par mon groupe l’a sans doute trompé sur l’importance de mon effectif. Par crainte d’être attiré dans un traquenard, mon groupe n’entame pas de poursuite et adopte la même attitude en se repliant en deux éléments, l’un positionné en protection, l’autre en phase de repli.

Dans le premier trimestre de 1949, je formule une demande de volontariat pour les parachutistes ; celle-ci est refusée par suite de la pénurie en effectifs sous-officiers de l’arme blindée cavalerie dont je fais partie. Par contre, le PC du 1er Chasseurs adresse à mon escadron un ordre de mutation pour le 2ème Bureau à GIALAM. Demandant à rester dans mon peloton de combat, cette mutation fait l’affaire d’un camarade sous-officier. Je ne peux me soustraire à un second ordre de mutation qui m’affecte au 1er Bureau à la Citadelle d’HANOÏ. Ma dernière patrouille de nuit sur la RC 5 en jeep blindée se solde par un accident. Je sors de plusieurs tonneaux sans trop de dommages, à part un violent coup sur le nez, qui m’a mis KO pendant plusieurs minutes. Mon chauffeur est indemne mais le tireur au fusil mitrailleur, installé derrière moi, a le bras cassé. Il gémit doucement. Je dois tirer une rafale de FM pour alerter le sous-lieutenant qui me précédait dans une autre jeep. Il revient rapidement à notre hauteur et alerte le PC de l’escadron. Au petit matin, la jeep blindée est remise sur ses quatre roues et mon camarade blessé dirigé sur l’hôpital d’HAÏPHONG.

Quelques jours plus tard, je rejoins ma nouvelle affectation. Quelques compagnons d’arme sont venus m’accompagner à la gare d’HAÏPHONG. Il en manque deux qui sont tombés la veille après avoir sauté sur une mine avec leur automitrailleuse AM 8 (aspirant CÉPEDE, brigadier REGAGNON). Arrivé à la Citadelle d’HANOÏ, j’apprends la mort d’un de mes meilleurs camarades, un maréchal des logis chef, marseillais, Jean BALAZUC, de quelques années mon aîné. Je le considérais comme un grand frère, il en avait toutes les qualités. Il est tombé sur la digue de NAM DINH aux abords d’un village où une unité Viet Minh s’était retranchée. Une autre ancienne connaissance est morte au cours du même combat, LE GOFF, touché par deux balles en pleine poitrine, en criant « vive la France » ; le pauvre Yannick ne reverra pas sa Bretagne natale.

Il y a beaucoup à dire sur la citadelle d’HANOÏ, lieu de ma nouvelle affectation, plein de souvenirs dramatiques et douloureux. Un matin de l’été 1949, je m’envole de l’aéroport de GIALAM pour rejoindre SAÏGON. A l’Etat-major, je dois faire le point sur l’état des effectifs de mon régiment et évaluer les prévisions de relève à court et à moyen terme. J’effectue le vol à bord d’un DC 3 militaire en compagnie d’un adjudant qui a reçu une balle qui lui a fracassé un fémur et qui est rapatrié sanitaire. Au-dessus de VIHN, en pleine zone Viet, nous sommes l’objet de quelques tirs de DCA, quelques flocons noirs apparaissent sous l’appareil qui prend de l’altitude dans un vrombissement de moteurs. De nombreux trous d’air perturbent les estomacs. A l’approche de l’aéroport de SAÏGON, Ton Son Hut, nous découvrons d’immenses plantations d’hévéas, possessions de la société de pneus Michelin. Le contraste entre SAÏGON et HANOÏ est saisissant. A l’austère capitale du nord, au charme profond, inoubliable, succède le fourmillement bruyant et multicolore de la capitale du sud à la moiteur tropicale.

De retour à HANOÏ, il m’est ordonné de convoyer jusqu’à LANG SON une vingtaine de partisans vietnamiens issus des villages catholiques du delta. Ils ont choisi de servir à nos côtés. Ils allaient combattre sur la RC 4 le long de la frontière de Chine et certains en mourront. D’HANOÏ à HAÏPHONG, à chaque arrêt du train, je veille à ce qu’aucun ne me fausse compagnie car leurs familles sont venues les saluer une dernière fois. D’HAÏPHONG à la base de KÉ TOU, le transfert s’effectue par voie maritime à bord d’une grosse jonque chinoise à moteur. Après avoir louvoyé à travers les rochers de la baie d’Along, une courte escale à CAMPHA MINES. Je reste sur mes gardes à bord du « rafiot » où je suis le seul européen. La nuit, je ne quitte pas ma carabine US M1. Je ressens une étrange impression de solitude et de menace. Un sentiment de soulagement se fait jour lorsque la jonque parvient à la base militaire de Tien Yen, point de départ de la RC 4. Avec mes partisans, j’emprunte le convoi qui monte sur LANG SON. Une halte d’une nuit est prévue à DINH LAP. Ce poste est tenu par une unité du 5ème régiment étranger d’infanterie. L’accueil par les sous-officiers de la Légion Etrangère est chaleureux et fraternel. La nuit est courte car la Légion sait recevoir. Le lendemain matin, mes hôtes d’un jour, ou plutôt d’une nuit, ouvrent la route au convoi qui parvient en fin d’après-midi à la citadelle de LANG SON où mes partisans sont pris en charge par les autorités du site. Mon retour sur HANOÏ s’effectue par cette RC 4 jalonnée de hauts calcaires, d’une épaisse végétation où la mort peut jaillir à chaque tour de roue.

HANOÏ, je l’ai déjà dit, contraste avec SAÏGON. C’est une ville austère, majestueuse, mystérieuse quand le crachin tonkinois l’enveloppe. A une certaine période, les kiosques à fleurs regorgent de chrysanthèmes multicolores. Comment ne pas penser à la France malgré les 13 000 kilomètres qui m’en séparent. Un soir où je me balade avec deux camarades, nous nous retrouvons dans un bar proche de la porte nord de la citadelle. Nous évoquons les souvenirs du pays natal en prononçant parfois le nom de celui-ci. A l’évocation de LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, l’un des deux civils français assis derrière nous se lève et vient sur moi. Nous engageons la conversation, il me dit être de BELLOY SUR SOMME et s’appeler Henri DESMAREST. Son oncle s’appelait ROBERT, il est mort dans la Résistance pendant l’occupation. Nous aurons l’occasion de nous revoir à LA CHAUSSÉE et à BELLOY lors de mon congé de fin de campagne. C’est presque un retour au pays avant terme.

Celui-ci s’effectue au début février 1950, après avoir transité par la base militaire d’HAÏPHONG où séjournent en même temps que nous les cercueils plombés de camarades qui rentreront en France avec le porte-avions « Dixmude », chargé de cette macabre mission. Dans l’océan indien, nous croisons « le Pasteur » qui, en lévrier des mers, effectue la traversée en 17 jours. A PORT SAÏD, c’est le navire hôpital « la Marseillaise », d’une blancheur éclatante, qui part vers l’Indochine pour ramener des camarades moins chanceux que nous. En avance sur l’horaire prévu, le commandant du « Maréchal Joffre » nous offre un détour par le volcan Stromboli d’une beauté majestueuse, le détroit de MESSINE séparant la Sicile de l’Italie et par le port de BASTIA, où des dizaines de promeneurs nous font des signes amicaux. Après une nuit de tempête en Méditerranée, MARSEILLE nous accueille. Ce n’est pas l’accueil qui était attendu. Il vaut mieux d’ailleurs passer sur les détails de celui-ci.

L’ambivalence de cette guerre a érodé mes certitudes. Je me remémore les visages de mes camarades morts au combat pour rien. Près de cent mille ont laissé leur vie en Indochine : vingt mille soldats de nationalité française, onze mille légionnaires, quinze mille Africains et plus de cinquante mille Vietnamiens. Jaunes, blancs, noirs, nous nous sommes battus pour une cause qui laissa la France indifférente. L’Amérique et la Russie se servaient de cette guerre pour mesurer leur force et occuper le terrain sans se salir les mains. Dans cette guerre pleine d’incohérences et d’hésitations, le scénario aurait été simplifié si le général Leclerc avait été écouté. Celui-ci était revenu en Indochine en janvier 1947 afin d’y effectuer une tournée d’inspection et avait déclaré à son retour en France : « le problème de l’Indochine n’est pas un problème de crise, c’est un problème de durée. La solution en Indochine est bien plus politique que militaire ». Ses thèses politiques n’ont pas été retenues. Les moyens nécessaires n’ont jamais été attribués. Nous connaissons maintenant les conclusions de ce drame.

Pierre TOURNEUR

Souvenirs, Avril 2007